땅을 읽고, 공간을 연결하며, 사람의 이야기를 담는 건축

집짓기가 두려운 건축주, 건축주가 두려운 건축가…이들을 위한 건축 공부

8개의 건축을 통해 돈과 효율 너머 건축주의 마음과 건축가의 태도에 관한 고민 담아

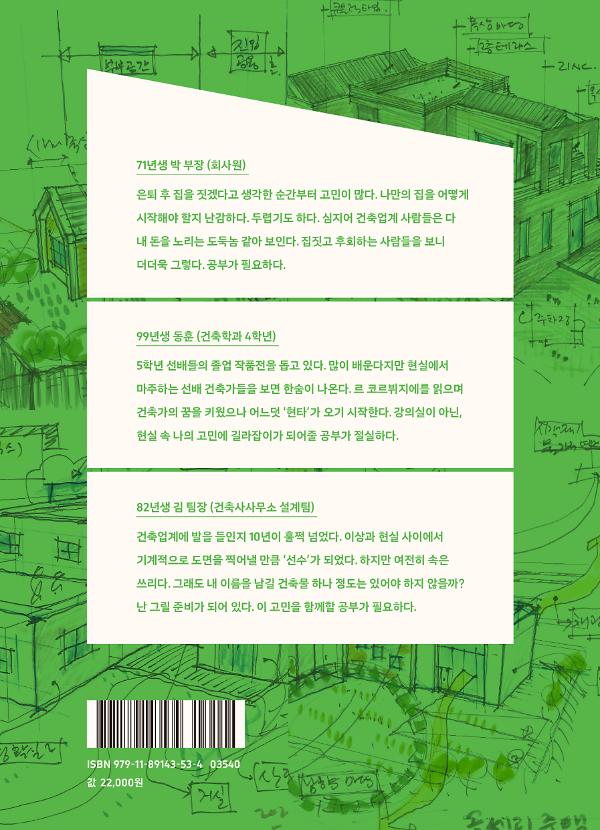

“아파트를 벗어나 집짓기를 고민하지만 쉽지 않다. 마음 터놓고 고민을 나눌 건축가도 곁에 없고 왠지 다들 내 돈을 노리는 것만 같다. 집짓고 후회하는 사람들을 보니 더더욱 그렇다.”(71년생 ‘마음만은’ 건축주)

“르 코르뷔지에를 읽으며 꿈을 키워왔는데 선배 건축가들을 보면 ‘현타’가 온다. 나의 미래도 다를 것 같지 않아 두렵다. 강의실 밖의 진짜 공부가 필요하다.”(99년생 건축학과 학생)

“건축계에서 10년을 보냈다. 기계적으로 도면을 찍어낼 만큼 ‘선수’가 되었지만, 왠지 씁쓸하다. 내 이름을 남길 건축물 하나 정도는 있어야 하지 않을까?”(82년생 건축가)

《마음만은 건축주》는 건축가 윤우영이 이들처럼 고민 많은 건축주와 건축가의 마음에서, 본인도 ‘마음만은 건축주’의 바람에서 펴낸 책이다.

마당, 테라스, 로비, 옥상의 공통점

책은 익명의 사람들을 위한 아파트, 단 한 명을 위한 단독주택을 비롯해 호텔, 교회, 병원 등 8개의 건축 과정을 통해 땅과 공간, 그리고 사람(건축주, 사용자, 시공자, 건축가 등)의 관계에 대해 묻는다.

특히 ‘열린 공간’에 주목한다. “누구든 쉽게 접근하고 이용할 수 있는, 무엇을 적극적으로 해도 좋고, 또 아무것도 하지 않아도 좋은 그런 공간”이다. 이 공간은 책에서 단독주택의 마당, 빌라의 테라스, 아파트의 발코니, 호텔과 병원의 로비, 외국인 노동자들을 위한 공장 기숙사의 옥상으로 표현된다. 누군가에게는 쉼과 힐링의 공간이고, 누군가에게는 배려와 환대의 공간이다. 이 공간에서의 경험이 어떻게 쌓이는가가 그 건축물의 가치를 높여줄 것이라고 책은 말한다.

그렇다고 건축의 현실적인 문제를 가벼이 생각하거나 부차적인 문제라고 여기지 않는다. 저자는 “좋은 건축물의 기준은 언제나 같다. 첫째, 경제적으로 최선의 이익이 보장되어야 하고 둘째, 입주민과 방문자 등 사용자의 좋은 경험이 쌓여 시간이 갈수록 가치가 더 올라가는 건축물이다.”라고 강조한다.

비용과 시간 즉 ‘효율’이 지상최대의 과제인 것처럼 보이지만, 당연히 건축주 입장에서는 무엇보다 중요한 과제이지만, “모든 사람은 좋은 공간, 가치 있는 공간에 대한 어떤 막연한 생각을 갖고 있”고 다만, “그 생각이 확연하게 눈앞에 보이지 않았을 뿐”이다. 그래서 “공간에 대한 사람들의 기대는 건축가를 움직이게 하는 힘”이기도 하다.

요컨대, 용적률과 건폐율로 대표되는 숫자와 씨름을 하는 것이 건축가의 숙명이지만, 건축주의 마음 한편에 자리 잡은 어떤 공간에 대한 막연한 기대가 건축가를 설레게 하며 결국 건축의 가치를 더한다는 것이다.

나쁜 땅은 없다

그렇다면, 이 공간은 어떻게 구성되는 걸까? 저자는 “모든 땅은 저마다의 해답을 가지고 있다.”라고 조언한다. 일례로 북향, 심한 경사, 가로막힌 시야 등 뭐하나 제대로 된 구석이 없어 보이는 땅을 놓고 고심하던 자신의 이야기를 들려준다. “나쁜 땅이 어디 있습니까? 고민하면 좋은 땅이 되는 거죠.”라고 던진 어느 건축주의 말 한마디가 어떤 결과물(설계)을 내놓게 되었는지 되짚어 보는 과정은 자못 흥미롭다.

또 다른 사례에서는 건축주를 비롯해 그 누구도 거들떠보지 않았던 ‘자투리땅’을 설계에 반영한 경험을 소개한다. 공장 신축부지 한편에 구색으로 맞춰질 외국인 노동자 기숙사를 애초의 계획과는 달리 정문 관리 건물과 함께 설계한 사례인데 건축가의 온전한 시간과 비용을 들여 굳이 설계를 변경했다. 공장에 가로막힌 후미진 공간이 아닌 개방감과 쾌적함 속에서 온전한 휴식을 선사하고 싶었던 건축가의 작은 바람에서 시작된 일이었다. 비용절감과 관리 보다 “주말 쉬는 동안 고향의 하늘을 떠올리고, 삼겹살 파티도 열고, 두런두런 고향의 소식을 나눌” 공간을 그 땅에서 찾고 건축주를 설득했다.

땅에서 해답을 찾고, 그 땅의 발견이 많아지면 건물은 더 풍요로워진다고 저자는 믿는다. 그 일이 건축주와 애초에 합의한 ‘마땅히 해야 할 일’이 아니라 건축가가 ‘할 수 있는 일’을 굳이 찾아서 할지언정 말이다. 건축가로서 이런 쓸데없는 수고를 ‘쓸데있는’ 수고라고 생각한다.

건축주의 마음, 건축가의 태도

건축에서는 비용과 수익, 시간과 공정이 우선시 되며 이는 당연히 ‘건축주의 마음만’이 아니라 건축가 또한 ‘마음만은 건축주’가 되어야 하는 이유이기도 하다. 그러는 한편, 그 공간을 경험할 사람들의 이야기도 중요한 일이라고 책은 강조한다. 건물이 풍요로워진다는 것은 이야기가 담긴다는 말과 같다고 책은 말한다. 그래서 해답을 땅에서 찾고 그 땅을 발견하려는 수고로움을 마다하지 않아야 한다고 저자는 생각한다. 이런 것이 건축가의 태도가 아닐까라고 조심스레 덧붙인다.

세상의 모든 건축은 건축가의 손끝에서 태어나지만 결국 사람들의 발끝에서 완성됨을 깨닫곤 한다는 저자는 “모든 건축물에는 수익이 직접 발생한다고 믿는 ‘전용의 공간’과 그 경계에서 새롭게 태어나는 ‘공유의 공간’이 있다. 가치 있는 건축물의 답은 경계 없이 그려진 ‘공유의 공간’에 있다. 경계 없이 아파트 거실 안으로 들어온 초록이 그렇고, 마을의 골목과 경계가 없어진 교회의 필로티 공간이 그렇다. 병원의 입원실을 대신해서 비워 둔 햇살 가득한 빈 공간과 기숙사의 옥상에 마련된 하늘이 열린 커뮤니티 공간이 모두 경계에서 새롭게 태어난 공간이다. 언뜻 수익과는 멀어 보이지만 그곳에서 건물의 가치는 결정된다. 누군가의 ‘전용의 공간’이 되는 대신 모두의 경험이 공유되는 공간이다. 그곳에서 사람들은 공간이 건네는 온도와 공기와 이야기를 들으며 자기만의 공간을 경험하게 될 것이다. 그 경험이 쌓여 결국 좋은 건축물을, 가치 있는 건축물을 만든다고 믿는다.”(에필로그 ‘도면 밖으로’ 중에서)