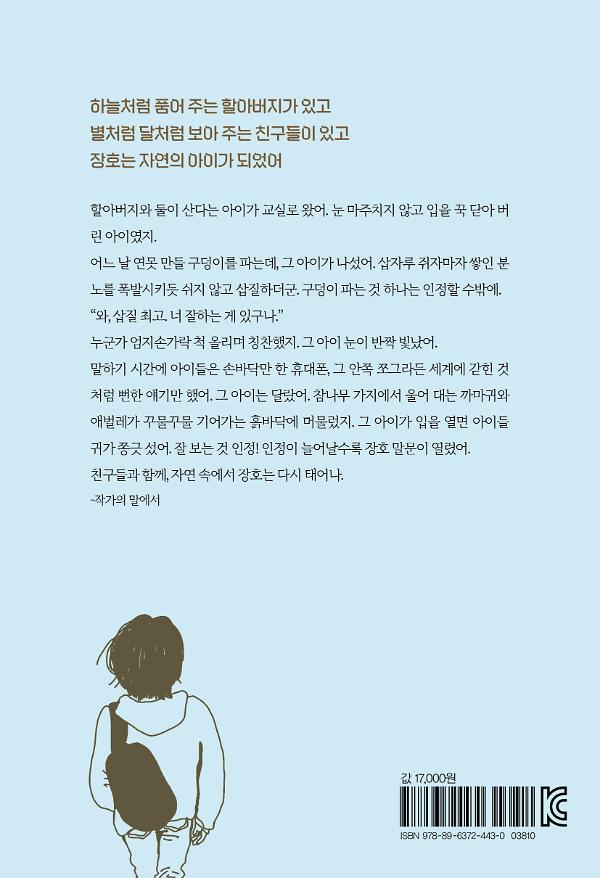

나는 작년 여름부터 학교를 그만뒀다. 하지만 할아버지랑 사는 걸 그만둘 수는 없다. 나는 이제 엄마도 없고 아빠도 없다. 나를 두고 떠났으니 내 엄마 아니고, 나 같은 아들은 둔 적 없다고 하니까 내 아빠 아니다. 나에게는 할아버지밖에 없는데, 할아버지도 몸이 좀 안 좋다. 그것 때문에 할아버지는 내가 세상에 혼자 남았을 때 살아가는 방법을 알려 주려고 애쓴다. 언제 훌쩍 먼 곳으로 떠날지 알 수 없다이, 하시며. -17쪽

달력 앞에 서서 3월 25일 오늘 날짜에 가위표시 했다. 날짜를 세어 보니 토요일 일요일 빼고, 방학 빼면 학교 가야 할 날이 175번 남았다. 그러니까 이제 175번만 더 가면 하양둥이 염소 안 팔고도 나는 자유를 얻는다는 얘기. 죽었다 치자. 이 세상에 내 몸이 없는 것처럼. 하루하루 지워 버리다 보면 언젠가 175번째 날은 오고야 말 테고, 그때부터 세상 누구의 간섭도 받지 않는 나만의 새로운 인생이 시작되는 것이다. - 42쪽

“왜 저래?”

내가 궁금해하니까 맹물 같은 한서가 알려 줬다. 여기 교실에는 규칙을 적어 놓는 공책이 있다고. 욕하거나 싸우면 구덩이 판다는 규칙도 공책에 다 있다고 한다.

한서 말로는 지옥의 벌이라는데 내 생각에는 재미있을 것 같다. -48쪽

눈앞이 어질어질 캄캄해서 삽을 지팡이처럼 짚고 가만히 서 있었다. 구덩이를 내려다보며 내 속에 있다는 구덩이를 생각했다. 할아버지 말로는 빗물에 바닥 파이듯 사람 마음에도 구덩이가 있는데, 좋은 것들이 갑자기 빠져나갔을 때 생기는 거라고, 자기 구덩이에 자기가 빠질 수도 있다고 했다. ‘나 같은 것, 나 같은 것’ 하며 스스로 후벼 파서 깊어진 구덩이니까 스스로 채워야 한다는데, 어떻게 채울지 모르겠다. -56쪽

궁둥이 착 붙이고 마당에 앉아 기다리던 털복이가 발딱 일어나 앞장섰다. 녀석이 요즘에는 밤나무집보다 우리 집에서 지내는 날이 많아졌다. 며칠 전부터 마음의 문을 빼꼼 열더니, 이제 는 활짝 열고 지내기로 마음먹었나 보다. 이 세상에 내 편이 생겼다. 나도 더욱 좋은 마음을 가지고 친하게 지내기로 마음먹었다. 그렇게 마음먹고 나니 가슴이 뭉클했다. 내 속이 뜨거워졌다. -65~66쪽

“말을 해!

“말해 보라고!”

목소리가 화살처럼 꽂혔다. 사방 높은 벽에 온통 둘러싸인 것 같았다. 폭력은 두한이가 먼저 썼는데 두한이 잘못은 없고, 나만 폭력쟁이가 되었다. 어른들 회의가 열리는 동안 나는 책상 밑에 쪼그려 앉아 입안 가득 종이를 씹었다. 내가 종이 씹는 동안 두한이 녀석은 혀를 날름 내밀며 히죽거리고 있었다. -76쪽

“죄송합니다.”

선생님은 말이 없고, 눈이는 목 길게 빼고 잘난 척했다. 나를 바라보는 수빈이 얼굴에 실망스러운 빛이 스쳐 갔다. 불에 그을린 나뭇가지 위로 개미 한 마리가 기어갔다. 젖은 재 위에 아이들 신발 밑바닥 무늬가 선명하게 남았다.

선생님이 다시 입을 열었다.

“이건 장호 잘못 아니야. 뭔가가 장호 마음속으로 들어와 장호를 조정한 게 틀림없어.” -112~113쪽

“돌아와!”

“위험해!”

불러도 소용없다. 죽어라 달려간다. 화살 떨어진 곳 지나 물구렁 건너 산비탈을 올랐다. 20미터, 10미터, 5미터, 점점 가까이 간다. 앞에 가던 어미가 걸음을 늦췄다. 새끼들이 앞쪽으로 간다. 어미가 홱 돌아섰다. 다가가던 털복이가 움찔 멈췄다.

“꾸웨엑!”

어미 멧돼지가 덤벼든다. 대가리 낮추며 박치기하듯 돌진한다. -176쪽

“아냐, 날 수 있어. 우리가 날개잖아. 날자!”

우리가 날개란 말이 마음에 남았다. 아이들이 몰려와서 밀었다. 나랑 유안이는 찬식이 등을 밀고, 눈이는 내 등을 밀고, 한서는 눈이 등을 밀었다. 지후랑 수빈이는 찬식이 손을 잡고 앞에서 당겼다.

“하나둘, 하나둘. 밀어!”

“당겨!”

“시동 걸렸다!”

“앙, 여기 연료 더 채워야 한다이!”

“우리가 합치면 바위도 옮길 수 있을 거야.”

동무들과 함께라면 못 할 게 없을 것 같다. -216쪽