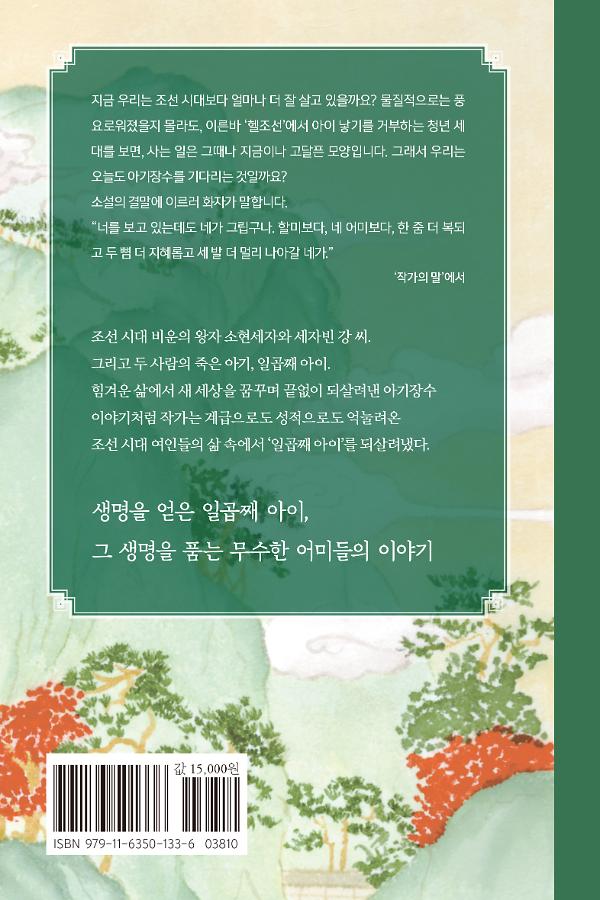

책 속에서

“나라님께 여쭙습니다. 죄 없는 며느님을 죽이고 어린 손자들을 절도로 유배 보낸 것으론 부족하더이까? 아비 없이 태어나, 어미 젖도 못 빨아보고 죽은 일곱째 아기씨를, 이제 와서 불러내는 이유가 무엇이오? 죽은 아이가 살아날까 두렵소이까? 그렇다면 자꾸자꾸 불러보시구려. 항차 그 두려움이 죽은 아이를 살려내고야 말 테니! 죽었다 살아난 아이를 또 죽이진 못할 테니!” (22-23)

“사나이가 어째 이리도 말갛게 생겼을꼬. 이슬만 먹여 키웠다니? 원, 통째로 씹어 먹어도 비린내가 안 날 거 같네.”

외숙모는 서방 눈치를 보아가며 남몰래 뒤란으로 태철을 불러내 누룽지나 부침개, 개떡 등속을 쥐여주곤 했다. 태철의 살갗과 불두덩을 슬쩍 더듬는 일도 잦았다. (59)

나는 여기 사람이 아니야. 여기 사람이면 비리고 더러운 걸 이만치 싫어할 리 없지. 부모며 일가친척과 생김새, 식성이 이리도 깡그리 딴판일 리 없지. 나는 저 흰 새처럼 알에서 났을지 몰라. 어느 고귀한 여인이 알을 낳곤 놀라서 손도 집에 버렸을지도. 알에서 난 자가 인간 세상에서 인간으로 살 수 있을까? (61)

만송이 해서海西에서 끌어모은 스무 살 안팎의 사병들은 자기네를 사람대접하는 견을 지체肢體처럼 사랑하고 상제上帝처럼 우러른다. 무당이나 광대나 갖바치나 갈보나 땡추 소생인 그들에게 정승의 외아들이지만 천출賤出의 한을 품은 견은 하늘이 내린 미인, 용마를 타고 온 아기장수.

견의 눈썹이 위아래로 꿈틀거린다.

저 높은 하늘과 저 단단한 땅 사이에 내가 있고 저들이 있다. 항차 저들이 내 명치뼈 켜켜이 쉬슬 듯 박힌 이 설움과 분통의 알갱이를 씻어주리라. (68)

태철은 사하촌寺下村이 한눈에 내려다보이는 미나리꽝 옆 옹달샘에서 손을 씻었다. 어미 생각, 원정의 음성이 겹쳐 마음이 적이 소란스럽다. 태철은 손뿐 아니라 마음까지 씻고자 발원하며 세수진언을 외운다.

“활활 타는 저 불길, 끄는 것은 물이러니. 타는 눈, 타는 경계, 타는 이 마음, 맑고도 시원한 부처님 감로. 화택火宅을 여의는 오직 한 방편. 옴 주가라야 사바하. 옴 주가라야 사바하. 옴 주가라야 사바하.” (79)

“아이고, 무어 좋을 게 있다고 사람으로 태어났던고. 사람으로 날 바에야 천것으론 나지 말 일이지. 기어이 천것으로 날 바에야 계집으론 나지 말 일이지.”

여인이 태철을 흘낏 돌아보고는 목소리를 높였다.

“아직 젊은것이 거듭거듭 흉사를 당하고는, 하늘 아래 마음 붙일 데가 하나 없으니, 아마도 그 탓이겠지요, 결국 이 한여름에 밤낮으로 덜덜 떨면서 혼몽에서 깨어나지 못하고 눈을 번연히 뜨고도 보지 못하는 산송장 꼬락서니랍니다.” (86)

손도의 아들로 살았다면 이런 일을 겪지 않았을까?

처경은 거듭 자문했다. 하지만 손도의 아들로 사는 생각을 하면 숨이 쉬어지지 않았다.

양반이 대체 무엇이기에 양반이 발고하면 물증 없이도 사람을 때려잡나? 중은 사람이 아닌가? 중이 이리도 천대받는 신분이었나? 이런 취급을 받으면서도 중으로 종신終身할 수 있을까?

중노릇하면서 이런 일을 당하기는 처음이라 처경은 큰 충격을 받았다.

손도의 아들로도 중으로도 살 수 없다면 어찌 살아야 할까? (108)

나는 무슨 일이 있어도 우리 아기를 지킬 테요. 우리 아기. 아기를 데리고 멀리 떠나려 하오. 아기는 진짜 부모를 모르고 자랄 것이오. 나와 매화가 어미 노릇을 할 참이오. 아기가 아비를 물으면 아비는 지나가는 길손이었다고 말할 테요. 한 가지 약속할 수 있는 것은, 내 피를 받아 목을 축이고 내 뼈를 고아 국을 끓이더라도 아기를 살릴 것이오.

벗이여,

우리 아기를. (138)

“자식 덕을 바라고 하는 말이 아닙니다. 이 세상에 태어나 계집사람으로 사는 것이 얼마나 힘든 일입니까 ? 이 아이가 그 힘든 삶을 살아내야 한다고 생각하니….”

“그거야…. 나 또한 사내였으면 안 해도 될 고생, 안 겪어도 될 설움, 무한히 감당하며 살아왔지. 너를 낳을 때도 난산이라 목숨을 걸었고 키울 때도 가난한 홀어미 처지라 힘든 일이 많았다. 그래도 돌이켜보면 네 덕분에 기쁘고 재미나고 좋았던 날도 숱했다. 꿈결에 생각해도 고마운 일이지 뭐니. 나한테 네가 있듯 이제 너한테 이 아기가 있으니 나는 오늘 밤에 자다 죽어도 여한이 없다.” (228)