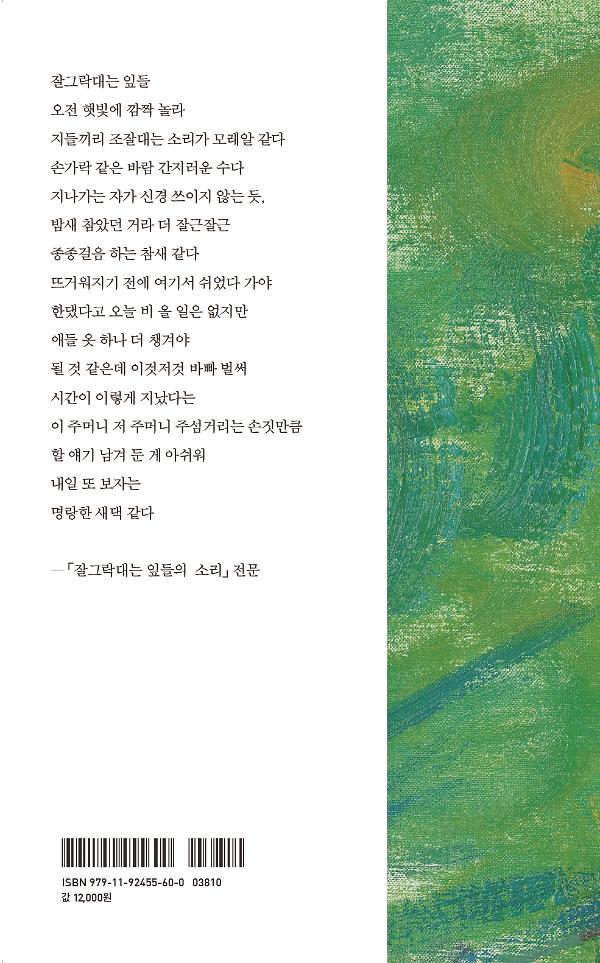

봄을 기다리는 시인의 마음

박봉수 시인의 첫 시집. 평범한 가장으로 살아온 시인의 시에는 일상과 가족에 대한 따뜻한 시선이 가득하다. 낡은 시골집과 마당에서 뛰노는 강아지들과 두 딸과 아내에 대한 사랑이 시편들에 잔잔히 스며들어 있다.

추운 겨울이 지날 때면 / 마당에 서서 // 복실아 누룽지야 / 잘 견뎌 내었구나 고맙다 / 이제 / 봄 가뭄, 여름 태풍만 견디면 / 가을 쓸쓸하고 헛헛한 마음 빼곤 다 / 괜찮겠지 // 눈빛으로 / 다독거린다 (「반려견」 전문)

시인은 암을 치료하는 중에도 다른 시인들의 시를 필사하고 틈틈이 시를 쓰며 “마당 한켠 텃밭 꾸릴 가늠을 한다”. “좀 있으면 봄이 될 거니까” 나지막히 이야기하며 봄을 기다리는 그의 마음에서 삶에 대한 희망과 애정을 느낄 수 있다.

가을 드는 햇볕이 아직 따가워 / 발치께 두고 마당에 앉아 / 모자에 달라붙은 머리카락을 떼 낸다 / 떼 내는 만큼 생각이 없어지려나 / 떼 내는 만큼 그저 비워지려나, / 나무가 떼어 내는 것이 낙엽이 되고 / 구름이 떼어 내는 것이 눈이 되고 / 그렇게 떼 내도, 난 / 나무와 구름과 / 낙엽과 흰 눈을 생각하며 / 비우는 것 없이 또 채워 넣다 보면 / 발치 앞의 햇볕이 조금씩 더 동쪽으로 드러누워 / 지는 해가 다시 떠오를 곳을 가리키고 있다 (「항암 탈모」 전문)