배고프겠다, 얼른 밥 먹자.

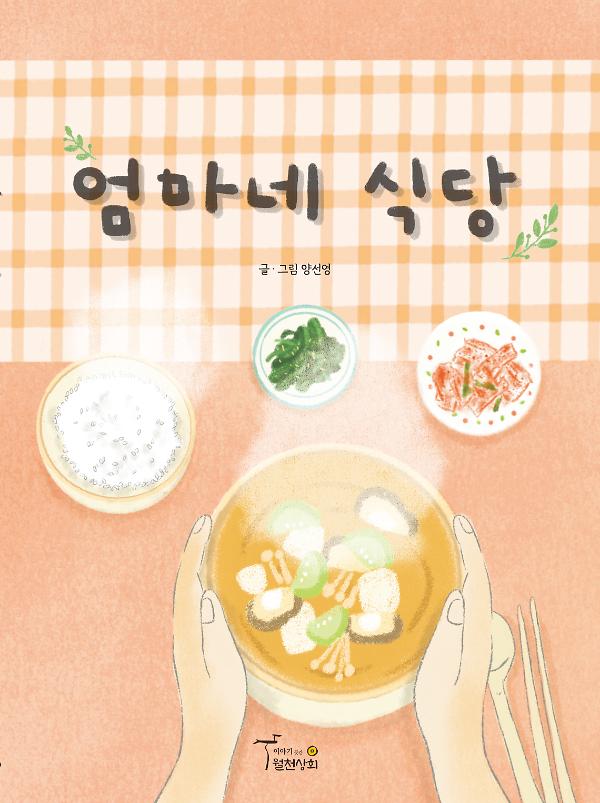

아침부터 분주한 식당이 있습니다. 제일 먼저 문을 여는 식당, 바로 엄마네 식당입니다. 이른 아침, 엄마의 밥 짓는 달그락 소리가 아침을 깨우는 알람소리가 되어주기도 합니다. 맛있는 냄새에 저절로 눈이 떠지는 날도 있었지요. 엄마네 식당에는 같은 메뉴가 자주 올라오기도 하지만, 음식을 먹을 땐 불평하면 안 됩니다. 메뉴 선택권은 요리사에게 있으니까요. 맛있게 먹는 모습이 요리사를 기쁘게 하는 가장 바람직한 자세입니다.

“배고프겠다, 얼른 밥 먹자.” 학교로, 일터로 나갔던 가족들이 하루 일과를 마치고 돌아오면 엄마네 식당은 또다시 분주해집니다. 엄마가 차려 준 저녁상에 온 가족이 둘러앉아 함께 저녁을 먹는 시간, 그날 있었던 일로 온 가족이 이야기꽃을 피우는 것도 빠질 수 없지요. 엄마네 식당에서 우리는 그렇게 하루하루의 기억과 추억을 채웁니다. 그 따뜻한 시간, 나의 허기를 달래 준 것은 엄마의 사랑과 정성이었을 겁니다.

이제 와서 보니, 내가 받은 밥상은 당연한 것이 아니라 누군가의 사랑이었습니다.

아침밥 먹으라고 깨우던 엄마의 목소리에 배 안 고프다며 짜증도 냈습니다. 밥상머리에 앉아 공연히 반찬 투정도 했었지요. 그때는 눈을 뜨면 차려져 있는 매일 아침의 밥상이 아주 당연한 줄로만 알았습니다. 이제는 문득 그날 그 아침의 분주한 그 소리와 맛있는 냄새가 그리워지곤 합니다. 그것이 당연한 것이 아니었다는 것을, 나를 아껴주던 그 분의 정성이었다는 것을 뒤늦게 깨달았기 때문일까요?

음식에는 저마다의 이야기가 담겨있습니다. 그래서 우리는 음식의 맛으로 지나간 추억을 회상하고 허기진 배와 마음을 채우나 봅니다. 어른이 되어 엄마의 밥이 그리워지는 것은 엄마의 사랑이 그리운 때문일 겁니다. 그리고 이제는 매일 같이 밥을 짓던 엄마의 그 마음을 헤아릴 수 있는 만큼 철이 들었다는 이야기일 겁니다. 아이들과 함께 먹을 밥을 짓던 작가의 시선이 그 시절 우리와 함께 먹을 밥을 짓던 엄마에게 옮겨갑니다. 이 그림책은 사랑과 정성을 나누고자 따뜻한 글과 그림으로 차린 밥상입니다. 늦기 전에, 우리를 위해 밥을 차리던 그분과 이번엔 내가 지은 밥으로 함께 따뜻한 한 끼를 나누어야겠습니다. 그만큼 마음을 나누고 함께 살아가는 것일 테니 말입니다.