여름날의 습기처럼 귓가에 착 내려앉아 들러붙다시피 했다.

--- p.11

영음은 남의 불행을 관람하려 드는 어른들의 무례가 괘씸했고 견디기 힘들었다.

--- p.12

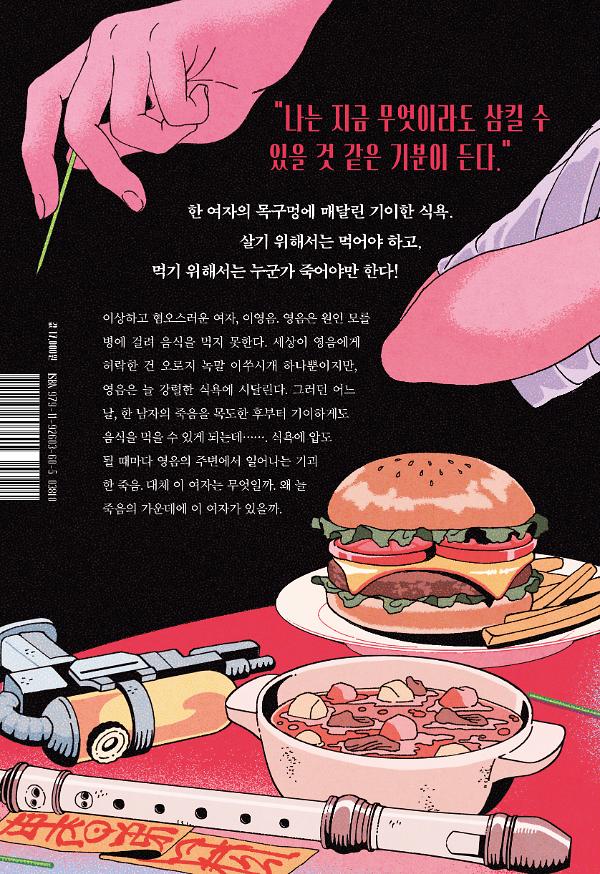

이건 그냥 한복이 아니었다. 붉은 염료로 쓰인, 해괴한 문양과 문자가 옷감에 빼곡했다. 부적으로 옷을 지은 건지, 옷에 부적을 그려 넣은 건지는 확실하지 않지만… 이건 누가 봐도 옷보다는 부적에 가까웠다.

--- pp.16~17

그런데 언제부터 우리 집 담장 너머를 지켜보고 있었을까. 영음은 달리는 내내 생각했다. 집으로부터 멀리, 더 멀리 달아나며.

--- p.45

그건 생기였다. 화려한 화장이나 값비싼 장신구로도 꾸며낼 수 없으며 신에게서 생명과 함께 얻는 본연의 것. 살아 있다는 명백한 증거. 신에게서 얻었지만, 그걸 지키는 일은 어디까지나 인간의 몫이었다. 그렇다면 자신은 그 몫을 다하지 못하고 있음이 분명했다.

--- pp.49~50

제 안에 깃든 오래된 불행이 착각처럼 여겨졌다. 더 큰 무엇을 탐닉해도 될 것만 같았다.

--- p.51

영롱한 색상과 더불어 그 식감마저 경쾌한 녹말 이쑤시개! 이건 기적과 같은 우연과 수많은 고통이 더해져 찾아낸, 자신의 식욕에게 바치는 먹이였다.

--- p.74

몸이 사시나무처럼 떨렸다. 그런데 이상하게도 그럴수록 목 안의 당구공이, 호두알만 해지고, 또 땅콩만 해지는 느낌이 들었다. 영음은 무언가에 홀린 듯 남자가 이야기했던 그 생크림케이크를 주문했다.

--- p.83

모두 무엇이 진실인지는 상관없어 보였다. 이야기는 거듭되고 숙성될수록 그게 곧 진실이 되고 마는 법이니까. 사람들은 그저 하나의 흥밋거리로 남의 불행을 즐길 뿐이었다.

--- pp.186~187

이제 영음은 아무것도 들리지 않았다. 이 공간에 그녀와 단둘만 남은 듯했다. 죽었을까, 혹시 죽은 걸까. 죽기라도 한 걸까.

--- p.216

식욕은 점점 더 잔인해졌다. 어둠 속에서 그것의 이빨이 자꾸 번득였다. 그녀가 스스로를 두려워할 만큼.

--- p.216

인생의 제비뽑기에서 항상 불행의 심지만을 뽑았다. 그러다 처음으로 다른 걸 뽑은 줄 알았다.

--- p.251

삼겹살도 먹고 싶고, 피자도 먹고 싶고, 된장국도 먹고 싶었다. 슈크림빵, 치킨, 족발, 냉면, 만주, 떡볶이, 스파게티, 김치전, 햄버거, 고추튀김, 돈가스, 붕어빵, 짜장면, 순대, 닭발볶음, 라면, 찹쌀떡, 김밥, 닭볶음탕, 육전, 초밥…….

--- p.253

이제는 식욕이 날 삼킬 기세로 덤빈다.--- p.261