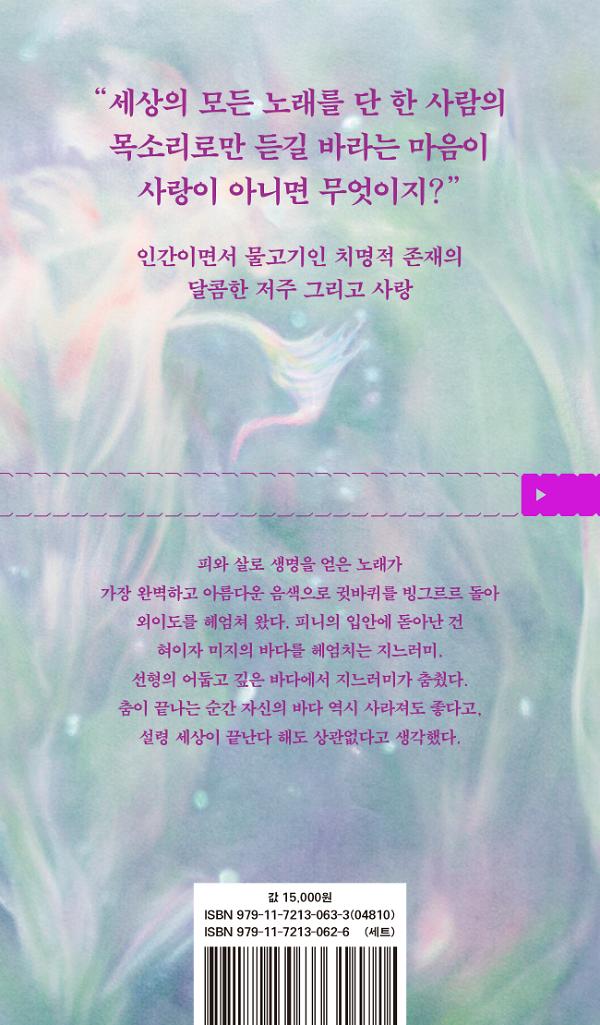

고작 대화 한 번 해보지 않은 타인의 목소리가 사랑을 가능하게 한다고? 하지만 세상의 모든 노래를 단 한 사람의 목소리로만 듣길 바라는 마음이 사랑이 아니면 무엇이지? _11쪽

이토록 아름다운 목소리는 노래를 불러야만 해. 그가 죽기 전 노래를 단 한 곡 부른다면, 그건 바로 자신이 만든 노래여야 했다. _11쪽

“노래 잘 들었다. 네가 만든 노래는 뭐랄까…… 지느러미 같아. 고막을 간질이는 지느러미. 나는 그 감촉을 알거든.” _22쪽

외가에는 대대로 집요함의 계보가 있었다. 큰삼촌은 장기에, 엄마는 뜨개질과 십자수에 몰두했다. 외증조할아버지는 무형문화재로 등록된 장구꾼이었으며 기사식당을 운영하던 작은이모는 30년간 아코디언을 연주했다. 핏줄을 타고 올라가다 보면 스님도 나오고 장인도 나왔다. 민영 삼촌도 마찬가지였다. 엄마는 노래와 밴드만 붙잡고 있는 선형을 보며 매일같이 삼촌에 빗대 욕을 해댔다. _23쪽

아버지는 나에게 이 이야기를 해주며 말했다. 민영이 넌 내가 만든 새끼들 중 가장 아버지를 닮았다고. 그러니 늘 곡조를 조심하라고 말이야. _32쪽

영상이나 책에서도 본 적 없는 기이한 생물체들이 그 안에 있었다. 단순히 처음 보았다는 이유로 낯설게 느껴지는 존재가 아니었다. 아마 누구라도 지하실을 보자마자 깨달을 것이다. 그것들은 예외적인 존재였다. 금기시되어온 무언가였다. 인간이 이름 붙이지 못하는, 붙여서는 안 되는 낯선 생명……. _39쪽

꼭 말을 거는 것 같았다. 이리 와. 내가 좋은 걸 줄게. 나에게 와. 그는 계속 더 깊은 곳으로 움직였다. _41쪽

음파가 고막에 그림을 그리는 듯했다. 분명 아주 섬세한 세밀화일 것이다. 찰박이는 소리가 계속되었다. 꼭 박자를 맞추는 것처럼. 아슬아슬한 리듬이 신경을 팽팽히 조였다. 끊어질 듯 끊어지지 않았고 계속될 듯 맥없이 고꾸라졌다. 귀를 박박 긁고 싶었다. 간지럽고 감미로우며 괴로운 이 소리를 외면할 수 있는 사람은 없을 거라고 확신했다. _46쪽

지금껏 그의 귀를 거친 모든 소리를 소음으로 만들어버리는 달콤함이었다. 외이도와 고막을 지나 부드럽게 뇌를 쓰다듬는 곡조. 묵은 피로가 사라지고 약이라도 한 것처럼 구름 위를 뒹구는 기분. 황홀함을 맛본 귀는 뇌와 심장에 새로운 욕망을 전달했다. 허밍으로는 부족하다. 더 확실하고 분명한 다음이 필요했다. 가사가 필요했다. 세상에서 가장 아름다운 글귀를 선물하고 싶었다. _51쪽

한때는 세상의 모든 노래를 네 목소리로만 듣고 싶다고 생각했어. 그럴 수 있다면 내 귀도 팔다리도 바칠 수 있었어. _108쪽

뼈 주위를 수놓은 살점, 몽블랑처럼 다소곳이 쌓인 장기, 녹아내린 초콜릿같이 점도 높은 검붉은 웅덩이. 지옥을 닮은 풍경 한가운데에서 피니가 웃고 있었다. _127쪽

“피니, 내 이름은 알 필요 없어. 하지만 노래는 기억해줘.” _145쪽

“언젠가 다시 만난다면 방금처럼 내 노래를 불러줘.” _150쪽

찰박찰박. 얇고 축축한 지느러미가 바닥을 치는 소리가 고막을 간질였다. _150쪽