책 속에서

“이 이야기를, 아주 사소한 것과 그때 나눈 대화를 포함해서 최대한 객관적으로, 또 아주 솔직하게 쓰려고 무던히 애쓰고 있습니다. 내 기억력이 부족해서 그런 것이 아닙니다. 오히려 모든 것을 너무 생생하게 기억하고 있습니다. 그래서 애초에 더욱 상세한 이야기를 상상했고, 단지 내 장난 같은 것이라고 여겨야 했습니다. 그러므로 이것은 누군가를 헛된 꿈에서, 정신병에서 구원하려고 갖은 애를 쓰는 사람들의 이야기가 아닙니다. 고통과 분노는 더욱 확대해야 했고, 각각의 문장은 좀 더 신랄하게 날이 서도록 다듬어야 했으며, 그 끔찍하고 절망적인 측면을 한층 더 부각해서 되살려내야 했습니다. 그리고 스스로에게 복수하는 척할 수밖에 없었습니다. 모든 것을 말하고 싶습니다. 그러나 진정으로 객관적일 수도 없다는 것을 이미 깨닫고 있습니다. 물론, 바로 '그들'이 죽음으로부터 나를 '구했다'는 사실은 인정합니다.

소위, 그들은 나를 완치시켰다고 합니다. 그러나 나는 지금도 매번 분노하며, 그 여자, 즉 나의 어머니라는 존재는 내 머릿속에서 절대 사라지지 않았습니다. 그러니까 정신적 균형이 잡혀 있다고 해봐야 기껏…….

이제는 모두가 잊고 있는 사실이지만, 나는 아직도 그곳에 있습니다. 슬프고, 우울하며, 의심하면서도 비겁합니다. 그저 살아가는 척만 합니다. 그리고 울고 싶으면 우선 내 몸부터 깊숙이 숨겨야 합니다. 그들은 어쩌면 신경쇠약이라는 이유를 대고 나를 다시 잡아 가둘 수도 있습니다. 그리고 다시 만났다고 하면서 무척이나 반가워할 것입니다. 나는 여전히 그들의 손아귀에 잡혀 있고, 강제 수용으로 인한 불안감, 부당함에 대한 억압된 분노, 무기력함에 따른 극심한 고통을 지금도 내 안에 깊이 간직하고 있습니다. 내 기억은 지금도 너무 생생해서, 언제든 그때와 유사한 상태가 될 수 있습니다. 지금도 버스를 타고 그 병원의 담장 앞을 지나가면, 그 담벼락들이 내 피부를 할퀴며 상처를 입히는 것만 같습니다. 또 공원이라도 가면, 그곳에 있는 철책이 내 얼굴을 향해 뛰어올라 덤벼드는 것만 같습니다. 지금 이 글쓰기에 집중하면서 나는 다시 고독을 찾습니다. 너무도 피곤하지만, 나의 의혹과 그들의 협박에도 불구하고 계속 써내려가려는 의지는 또 다른 감옥에 들어가는 것과 비슷합니다. 그곳, 27호 병실에, 나의 거부 그리고 살아야 한다는 고통과 함께 여전히 머물러 있습니다. 그리고 그곳에서 영원히 빠져나올 수 없을 것만 같다는 생각이 듭니다.” (108~109쪽)

“가장 참을 수 없는 일은 나 자신과 내가 쓴 문장을 끊임없이 의심하는 것입니다. 지금 다시 읽어보니, '어리석다', '바보 같다', '잘못 생각하다'와 같은 눈에 너무도 거슬리는 표현들 때문에, 나 자신도 무척이나 짜증이 납니다. 일단 시작된 논리적 반증 거리를 주저리주저리 늘어놓으려다 보니 그런 것 같습니다. 정말 어리석은 표현들밖에 찾아낼 수 없었던 것은 분명하지만, 그렇게만 생각했었다면 나는 이 글을 아예 쓰지 못했을 것입니다. 그렇다면 내가 찾고자 한 것은 무엇일까요? 바로 이 이야기를 읽으며 짜증이 나게 하려는 것입니다. 한참 이야기를 길게 늘어놓다가, 중간쯤에 갑자기 멈춰버리는 것과 어느 면에서는 비슷합니다. 물론 당신이 그 이야기에 전혀 관심을 두지 않는다고 생각하며, 또는 불현듯 자신의 재능에 회의를 느껴, 표현상의 서투름 혹은 어색함을 스스로도 받아들일 수 없기 때문이라는 이유를 대면서 말입니다. 이런 이유로 인해 나는 그때의 일을 심도 있게 다루지 못했고, 그것들을 절반쯤 베일에 싸인 채 보류 상태로 내버려두어야 했습니다. 적어도 그들의 진실을 알아차리게 될까 봐 두려워서 그런 것은 아니지 않겠습니까? 내가 그들의 비밀을 피상적으로나마 간신히 언급했다는 확신이 들 때마다, 곧바로 제정신에서는 그들이 쌓아놓았던 것이 무너져 내렸기 때문입니다. 그러고 나면, '나는 기껏해야 불가능한 추론밖에는 못하는구나'라고 혼잣말을 하곤 합니다.” (164~165쪽)

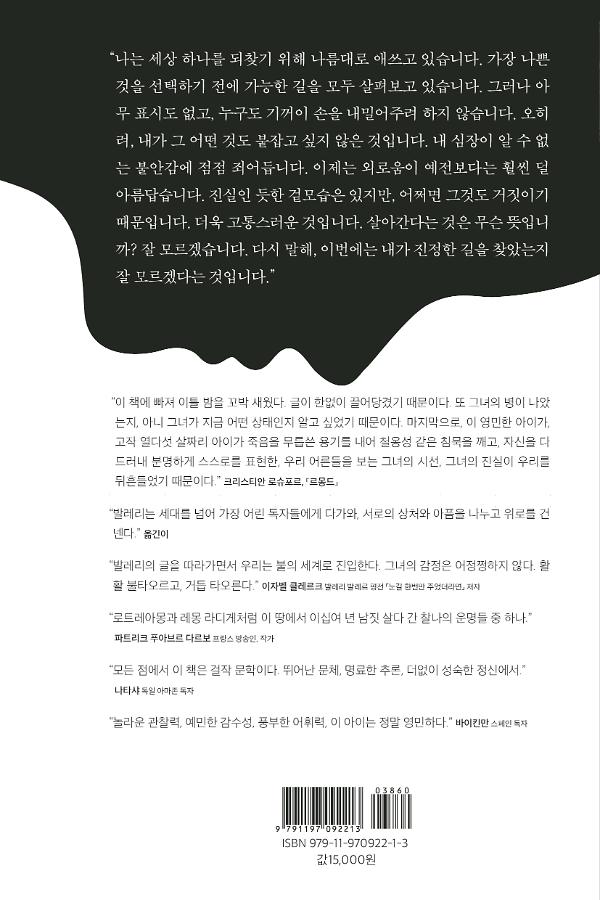

“나는 세상 하나를 되찾기 위해 나름대로 애쓰고 있습니다. 가장 나쁜 것을 선택하기 전에 가능한 길을 모두 살펴보고 있습니다. 그러나 아무 표시도 없고, 누구도 기꺼이 손을 내밀어주려 하지 않습니다. 오히려, 내가 그 어떤 것도 붙잡고 싶지 않은 것입니다. 내 심장이 알 수 없는 불안감에 점점 죄어듭니다. 이제는 외로움이 예전보다는 훨씬 덜 아름답습니다. 진실인 듯한 겉모습은 있지만, 어쩌면 그것도 거짓이기 때문입니다. 더욱 고통스러운 것입니다. 살아간다는 것은 무슨 뜻입니까? 잘 모르겠습니다. 다시 말해, 이번에는 내가 진정한 길을 찾았는지 잘 모르겠다는 것입니다.” (320쪽)