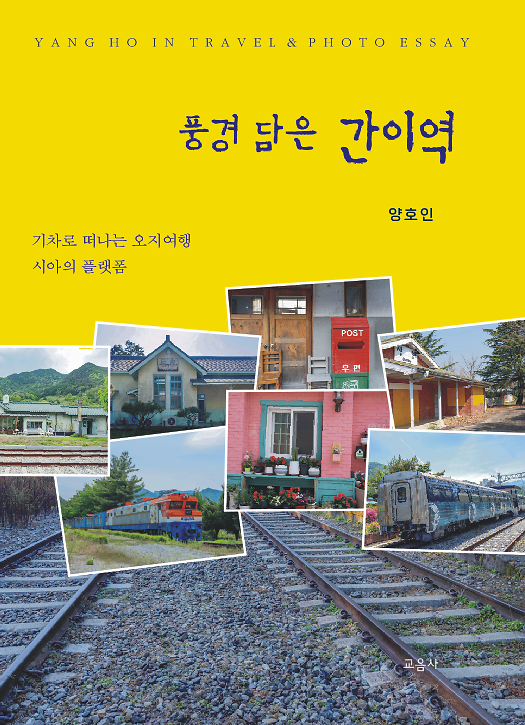

가슴에 구둔역이라는 이름표를 달고

‘기차가 서지 않는 간이역에 키 작은 소나무 하나’ 누가 불렀는지 기억나지 않는 꽤 오래된 노래 한 구절이다. 간이역을 여행하겠다고 마음먹으면서 다 알지도 못하는 가사가 머릿속을 맴돈다.

두 시간 이상을 달려 도착한 구둔역은 고즈넉하다. 아직 아침 볕이 산을 넘지 못했는지 딸을 내어놓는다는 부드러운 가을볕이 내려오진 않았다. 이른 아침이라 혹시나 하는 두려움은 역에 도착하자마자 눈 녹듯이 사라졌다. 자그맣고 소박한 모습의 역사가 내 마음에 따스하게 스며들었다.

일제 강점기에 세워졌다는 역사는 하얀색 벽에 초록 지붕이다. 지금은 많이 퇴색하였다. 그 당시에는 아마도 동네서 제일 좋은 집이었을 것이다. 그 모습을 카메라에 담았다. 슬며시 뒤뜰로 나가본다. 수령이 500년이 되었다는 향나무와 은행나무, 느티나무가 오래된 역사의 이야기를 알고 있다는 표정으로 반가이 맞아준다. 산을 넘은 바람이 역사의 머리 위로 햇살을 실어 나른다. 때 이른 추위에 얼었던 잎사귀가 귀를 열어 새소리를 끌어들인다. 앞모습을 닮은 역사의 뒤쪽 지붕, 그 앞에 놓인 네 개의 의자가 나를 유혹한다. 아마도 내 카메라에 담기고 싶은 마음을 전하고 싶어서일 거다.

아직은 남아 있는 녹슨 철로를 건넜다. 아침 볕이 조금 더 얼굴을 들어 올리니 추위에 떨던 역사가 맑은 웃음을 웃어 보인다. 녹슨 철길에 놓인 두 량의 열차, 가슴에 구둔역이라는 이름표를 크게 달고 있다. 운행 당시부터 붙어 있던 것인지 후에 관광용으로 붙여 놓았는지 알 수 없지만, 그 이름표 하나로 두 량의 열차는 제 역할을, 해야 할 일을 정확히 알고 있다는 표정이다.

이제는 기차가 서지 않는 간이역, 경기도 양평군 지평면(양평군 구둔역길 8)의 구둔역은 하물며 기차가 지나가지도 않는다. 일제 강점기인 1940년 4월 보통 역으로 시작해서 2012년 중앙선 복선전철화로 더는 기차가 다니지 않는 폐역이 되었다. 그나마 다행인 것은 역사(驛舍)가 등록문화재로 지정되었고, 건축학개론, 메모리스트 등의 영화 촬영지여서 사람들의 관심이 꽤 남아 있는 곳이다.

구둔 마을은 예로부터 군사적 요충지였다고 한다. ‘구둔(九屯)’이라는 이름이 임진왜란 당시 왜군을 물리치기 위해 아홉 개의 진지를 마을 산에 설치한 데서 유래되었다고 한다. 전란 때마다 격전의 현장이었으며, 한국전쟁 당시 마을이 폐허가 됐을 때도 구둔역만은 허물지 않고 남았다고 하니 구둔역이 마을의 역사를 고스란히 알고 있는 셈이다.

옛 모습 그대로를 간직하고 있는 역사에는 매표창구, 낡은 의자, 열차 시간표, 운임표 등이 그대로 붙어 있다.

아침 볕이 막 철로로 떨어지기 시작한다. 볕을 받은 철로가 생기를 띤다. 마을 사람들이 건넜을 침목 길을 건넜다. 기차가 다닐 때 냈던 ‘땡땡땡’ 하는 신호음이 들리는 듯하다. 좁은 마을 길로 들어서자 요즘 대세 아이돌 BTS가 머물다 간 펜션이라는 배너가 의기양양하게 서 있다. 세기의 아이돌인 그들이 철로를 걷는 사진까지 붙여 놓으니 폐역이라는 멍에를 쓴 외로운 역이 날아오를 날 머지않은 것이 아닌가 싶은 생각에 안쓰러운 마음을 조금은 내려놓을 수 있었다. 거기에 더하여 아침 일찍 들어온 두 사람의 방문객이 철로를 걸으며 사진을 찍기도 하고 밝은 웃음을 웃으며 내 사진의 모델이 되어 준다. 물론 허락받지 않고 찍었음을 밝힌다. 몰래 찍는 재미도 쏠쏠하다. (하략_