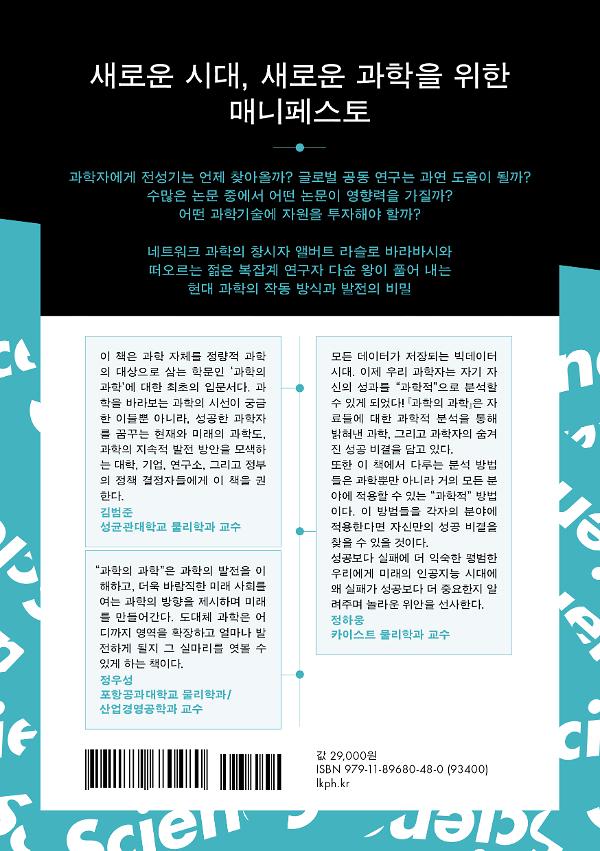

새로운 시대, 새로운 과학을 위한 매니페스토

과학자에게 전성기는 언제 찾아올까? 글로벌 공동 연구는 과연 효과가 있을까?

수많은 논문 중에서 어떤 논문이 영향력을 가질까?

어떤 과학기술에 자원을 투자해야 할까?

과학으로 많은 현상을 수치화하고, 재현 가능한 패턴으로 만들어낼 수 있다면, 과학 그 자체도 그렇게 분석할 수 있을 것이다. 그리고 그것을 다루는 학문 분야를 ‘과학의 과학(Science of science)’이라고 부른다. 네트워크 과학의 창시자 앨버트 라슬로 바라바시와 떠오르는 젊은 복잡계 연구자 다슌 왕이 ‘과학의 과학’을 말한다.

새로운 도구의 발명은 과학혁명을 견인한다. 예를 들어 현미경, 망원경, 유전체 배열 분석 등은 이 세상을 지각하고 측정하고 추론하는 우리의 능력을 근본적으로 변화시켰다. 지금 우리 손에 있는 최신의 도구는 막대한 양의 디지털 데이터다. 우리는 이 데이터로 과학 산업 전체의 궤적을 따라가며 그 내부의 작용을 아주 상세하게, 상당한 규모로 파악할 수 있다. 실제로 오늘날의 과학자들은 매해 수많은 연구 논문, 출판 전 논문(preprint), 연구 제안서, 특허 등을 만들어 내며 이 놀라운 일들이 어떻게 일어나는지 상세한 자취를 남긴다. 이러한 데이터를 다루다 보니 과학의 과학이라는 새로운 다학제적 분야가 출현했다. 과학의 발전을 정량적으로 이해함으로써 과학적, 기술적, 교육적으로 상당한 가치를 발굴해 내려는 것이다.

『과학의 과학』은 총 4부로 이루어져 있다. 1부 ‘경력의 과학’에서는 과학자의 경력에 관한 일련의 질문을 파고든다. 획기적인 연구를 하는 과학자들을 조사하다 보면 자연스레 이런 궁금증이 생긴다. 과학자가 과학적 돌파구를 찾아내는 시기에 정량적인 패턴이 존재할까? 과학자의 생산성과 영향력에는 어떤 원리가 작동할까? 1부에 딸린 장들은 이 물음들에 정량적으로 답하는 동시에 어떻게 과학자를 양성할지, 그들의 과학적 성과를 어떻게 인지하고 보상할지를 탐구한다.

2부 ‘협업의 과학’에서는 과학자들이 어떻게 협력하고 팀으로서 함께 일하는지를 팀 과학의 과학(science of team science, SciTS) 영역의 풍부한 문헌들을 살펴보며 탐구한다. 예를 들어, 2016년 라이고 탐지기가 블랙홀 생성을 감지한 내용을 담은 논문의 저자는 1000명이 넘는다. 반면 1915년 11월 상대성이론 논문의 저자는 아인슈타인 혼자였다. 이 두 사건은 100년 동안 과학이 어떻게 변해왔는지 보여준다. 과학은 흔히 아인슈타인, 다윈, 스티븐 호킹 같은 천재 과학자가 나타나 ‘유레카!’의 순간을 맞이하는 혼자만의 여정처럼 생각된다. 하지만 오늘날 대부분 과학은 팀으로 이루어진다. 실제로 전체 과학과 공학 관련 발행물의 90%는 복수의 저자가 저술했다. DNA의 구조를 밝힌 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭처럼 두 명으로 이루어진 팀도 있지만, 유럽입자물리연구소(CERN)에서 진행되는 프로젝트나 맨해튼프로젝트, 아폴로프로젝트처럼 거대 규모의 협력으로 이루어지기도 한다. 하지만 이런 거대 협력은 과학자들에게 독특한 형태의 새로운 도전의 장이다. 팀 간의 의사소통부터 조직화까지 다양한 문제가 도사리고 있으며, 이러한 부분들이 충분히 조율되지 않으면 프로젝트의 성공이 위태로워질 수 있다. 왜 어떤 협업은 실패하거나 완전히 망해버릴까? 어떤 요인이 팀의 효율성을 돕거나 저해할까? 어떻게 높은 생산성을 갖는 팀을 조직할 수 있을까? 최적화된 팀 규모가 있을까? 시간이 흐르면 팀은 어떻게 진화하고 어떻게 흩어질까? 어떻게 팀 멤버십을 유지하면서 다양화할 수 있을까? 등의 질문을 다룬다.

1부와 2부에서 개인이나 팀과 같은 과학의 ‘생산자’에 대해서는 많은 것을 이해했으므로 3부 ‘영향력의 과학’에서는 그들이 만들어 낸 것에 초점을 맞춘다. 1676년 2월 아이작 뉴턴은 로버트 훅에게 보낸 편지에 이렇게 썼다. “내가 멀리 본 것은 거인의 어깨에 올라섰기 때문이다.” 자주 인용되는 이 글귀는 지식이 누적된다는 과학의 본질적 특징을 간결하게 담아낸다. 실제로 과학 발견은 단독으로 일어나지 않고, 다른 과학자들이 한 기존의 일 위에 쌓아 올려진다. 과학자들은 일반적으로 여러 시대에 걸쳐 그들이 기반으로 삼은 아이디어의 출처를 인정해 왔다. 시간이 지나며 이 관습은 인용이라는 엄격한 규범으로 자리 잡았다. 과학계는 특정 논문이나 일련의 연구가 가진 과학적 영향력을 측정하는 데 피인용 수를 사용하기 시작했다. 영향력과 피인용 수 사이의 연관성은 간단해 보이지만 사실 모호한 것 투성이다. 피인용 수가 얼마나 많아야 ‘많은’ 것일까? 피인용 수는 어떤 메커니즘으로 누적될까? 어떤 종류의 발견이 더 많이 인용될까? 어떤 논문이 미래에 얼마나 인용될지 알 수 있을까? 어떤 발견이 상당한 관심을 불러일으켰다면, 그런 상황을 얼마 만에 알아차릴 수 있을까? 3부에서는 이러한 질문들에 대한 정량적인 답을 찾는다.

4부 ‘전망’에서는 과학계에서 주목을 받기 시작한 몇몇 분야를 논의하면서, 떠오르는 선구적 주제들과 다가오는 미래에 새로운 전망을 내놓을 주제들을 살펴본다. 과학을 하는 방식에 대한 이해가 실제 과학이 수행되는 방식(어떻게 지식이 발견되고, 가정이 세워지며, 실험에 우선순위가 매겨지는지)을 어떻게 변화시키는지, 그리고 이러한 변화가 과학자 개인에게 어떤 의미인지 소개한다. 나아가 다가오는 인공지능의 시대가 과학에 어떻게 영향을 주는지, 인간과 기계가 협업해 인간이나 기계 혼자서는 이룰 수 없는 빠르고 효과적인 성과를 어떻게 얻을 수 있는지를 고민한다. 또한, 과학의 과학이 잠재적인 편견을 교정하려는 현재의 시도를 넘어 어떻게 더 나아갈 수 있을지, 실행 가능한 정책 적용을 통해 어떻게 인과적인 통찰을 얻어 낼 수 있을지 등을 살펴본다.