깊은 산속에서 갈라지는 길이 나왔다. 아이는 좁고 인적이 드문 길을 택해 걸었다. 커다란 매화나무에 도착하자 어깨에 메고 있던 가방을 내려놓았다. 그리고 그릇 두 개를 꺼냈다. 한 곳에는 사료를 붓고 다른 곳에는 생수를 따랐다.

“고스트, 여기서 이거 먹고 있어.”

고스트는 어쩔 줄 몰라 하며 아이만 보았다. 사료를 먹고 싶지는 않았다. 하지만 긴장한 탓인지 차분하게 물을 핥아 마셨다.

아이는 갑자기 고스트를 끌어안더니 헐떡이던 숨을 크게 토했다.

“오늘 밤만 여기에 있어. 내가 내일 아침에 데리러 올게. 약속해.” _12~13쪽

“응. 새벽 일찍부터 뒷산에 큰 개가 돌아다닌다는 신고가 들어왔어. 흰색 큰 개라고 하던데. 혹시 할아버지 아는 개인가 해서.”

‘아, 이럴 수가! 고스트다. 벌써 들킨 건가?’

윤수는 머뭇거리며 대답했다.

“아니요, 아니에요. 저희 개는 다 있어요.”

“할아버지께 직접 여쭤봐야 할 것 같은데. 내가 들어가서 말씀드릴까?”

‘이런, 계획대로 되는 게 아무것도 없어.’ _21쪽

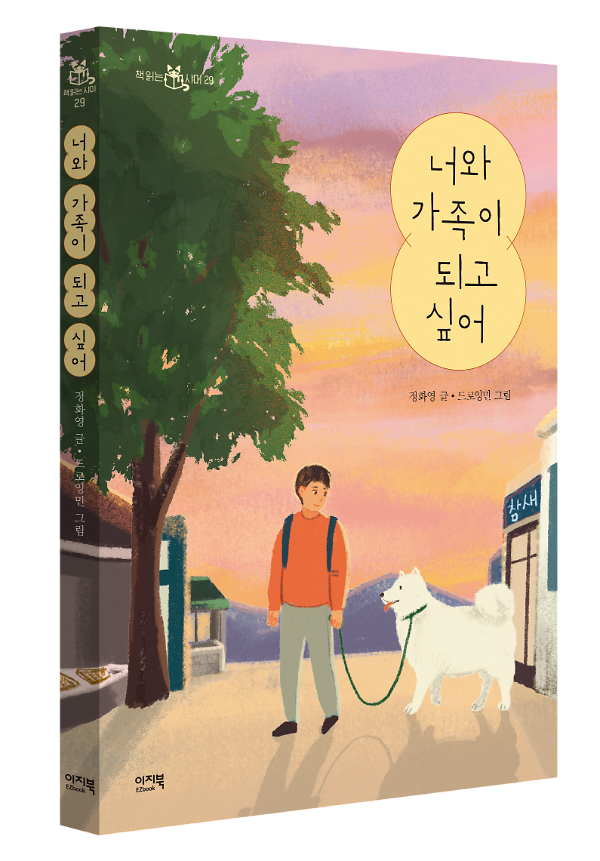

태어나 처음 보는 종류의 개였다. 몸집은 또 얼마나 큰지, 갑자기 공격이라도 하면 어쩌나 침이 꼴깍 넘어갔다. 그때였다. 홱 몸을 돌린 개와 눈이 마주쳤다. 그런데 상상해 보지 못한 표정을 하고 있었다.

“어? 너, 웃는 거야?”

덩치 큰 하얀 개는 빗물에 홀딱 젖어 눈도 잘 뜨지 못하면서도 웃었다. 물을 실컷 마셔서 기분이 좋았는지, 입을 살짝 벌린 채 혓바닥도 내밀었다. 윤수 눈에는 그 얼굴이 마치 어린아이 같았다. 장난꾸러기처럼 온몸에 흙을 잔뜩 묻히고 있었지만 윤수는 한눈에 알아봤다. _27쪽

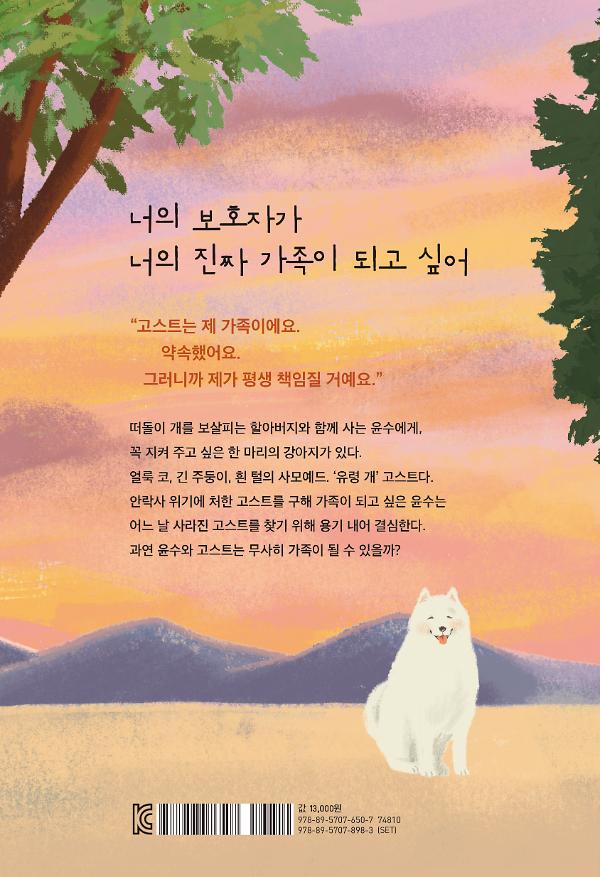

“고스트 네가 키울 거 아니면 이렇게 찾을 필요가 있나 해서. 난 그냥 밥이나 먹이고 보호소에 두고 키우려는 줄 알았거든. 근데 오늘 보니 좀 다른 거 같아서.”

처음부터 생각했지만 미뤄 둔 고민이었다. 그냥 떼만 쓴다고 해결될 문제가 아니라는 건 윤수도 알고 있었다. 하지만 엄마와 할아버지를 설득할 자신이 없었다. 게다가 우리 형편에 고스트를 키우는 게 욕심 같았다. _55쪽

현실적으로 고스트를 키울 방법에 대해 할아버지에게 조언을 구하려고 했다.

하지만 할아버지는 준비해 두었던 잔소리를 본격적으로 시작했다.

“그냥 그런 게 어딨어. 개 한 마리 키우려면 각오가 먼저 있어야지. 길게는 20년 넘게 사는 개들, 평생 가족으로 함께 살아야 하는데, 그게 뭐, 쉬운 줄 알아? 먹고 싸는 건 어떻게 한다고 해도. 어쩔 거야, 아프기라도 하면 네가 병원에 데려갈 거야?” _92쪽

아저씨가 사모예드와 다른 개들을 힘주어 끌어당겨 차에 태웠다. 차에 오른 사모예드는 억지로 끌려가면서도 고스트를 보고 있었다. 고스트의 눈빛이 흔들렸다.

“아저씨, 강아지들 어디로 보내는 거예요? 병원에 가는 거죠?”

아저씨는 대답도 하지 않고 차를 출발시켰다. _126쪽

‘책임 있는 진짜 보호자가 되어야 해. 나는 너와 진짜 가족이 되고 싶어.’ _164쪽