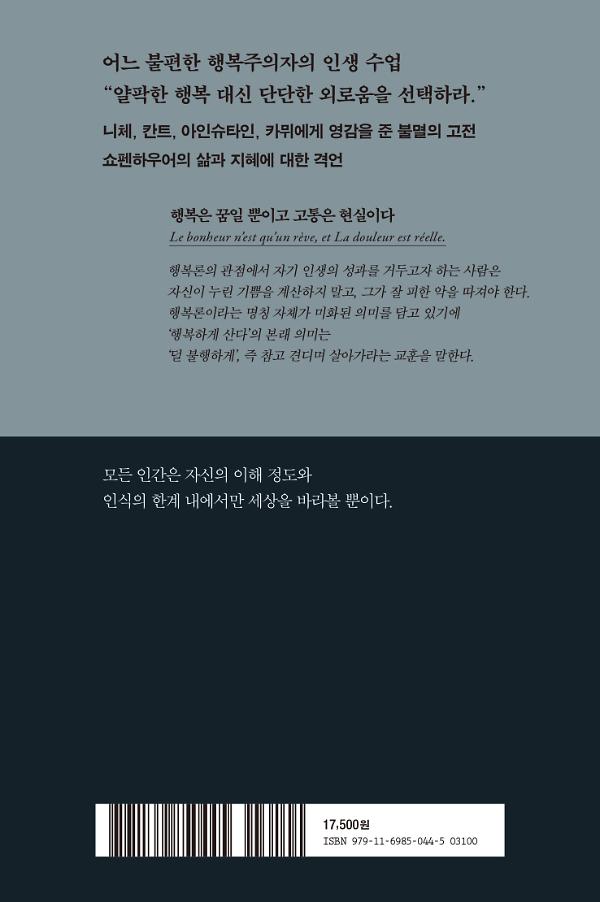

나는 삶의 지혜가 전적으로 인간의 의식에 내재한 개념이라고 생각한다. 이는 행복론으로 불리며, 행복론이란 인생을 될 수 있으면 즐겁고 행복하게 살아가는 기술을 가리킨다. 이런 기술은 행복한 존재로 거듭나는 지침이 될 수 있다. 다만 이 사실을 순수하고 객관적으로 생각해 보면(여기서는 주관적 판단이 중요하므로) 오히려 냉정하고 노련한 성찰을 통해 비존재(존재의 부정형_역주)가 되느니 행복한 인생을 사는 편이 훨씬 더 낫다고 정의할 수 있다. 그러므로 삶의 지혜라는 개념에서 보면 행복한 삶에 끝없이 집착하는 이유는 죽음이 두려워서가 아니라 행복한 생활 자체를 추구하기 때문이다. _p.8

부잣집에서 태어난 많은 사람이 엄청난 유산을 허무할 정도로 순식간에 속수무책으로 탕진해 버리는 원인은 빈곤하고 공허한 정신에서 비롯된 권태 때문이다. 부자로 태어났지만, 내면이 가난하면 외부에서 뭐든 받아들여 내면의 부를 외적인 부로 대신하려고 하는데, 그 노력은 부질없다. 이는 마치 노인이 소녀의 기력을 빌려 젊어지려는 노력과 비슷하다. 이렇게 결국 가난한 내면이 외적인 가난으로 이어진다. _p.25

인간이 하는 모든 일에서 가장 신경 쓰는 일은 다른 이의 생각이다. 가만히 살펴보면 인간의 걱정과 두려움의 절반은 타인에 관한 생각에서 비롯된다는 사실을 알 수 있다. 자주 상처를 받고 병적으로 너무 예민한 자존심은 허영과 오만불손함은 물론이고, 과시욕과 허풍에 기반을 두고 있다. 이런 걱정과 집착만 없다면 사치는 지금의 10분의 1도 안 될 것이다. 모든 자존심, 체면 문제, 완고함은 그 종류와 범위가 다르다 해도 걱정과 집착에 토대를 두고 있다. _p.91

인간이 자신의 본래 모습 그대로 있을 때는 홀로 있을 때뿐이다. 따라서 고독을 사랑하지 않는 자는 자유도 사랑하지 않는다. 인간은 혼자 있을 때에만 자유롭기 때문이다. 사교와 강압은 떼려야 뗄 수 없는 동반자이며 모임에서 각자의 개성이 강할수록 희생하기 더 힘들다. 이에 따라 각자는 자신의 가치에 비례하여 고독을 피하거나 견디거나 사랑할 것이다. 고독할 때 비참한 인간은 자신의 비참함을 느끼고, 위대한 정신을 가진 자는 자신의 위대함을 그대로 느낀다. _p.207

라 브뤼에르는 ‘우리의 모든 고통은 혼자가 될 수 없다는 데서 온다.’고 말했다. 인간이 접촉하는 사람 대부분은 도덕적으로 악하고 지적으로 우둔하거나 잘못된 부분이 있는 자들이라 사교성은 위험하고 심지어 해롭기까지 한 성향에 속한다. _p.215

누군가를 내가 필요한 것 이상으로 훨씬 더 중요하게 생각하면 상대는 그 즉시 내게 무언가를 도둑맞은 듯 느낄 것이다. 그래서 이에 대한 복수로 무언가를 내게서 되찾으려고 할 것이다. 교제에서 우월함은 한 사람이 어떤 식으로든 다른 사람을 필요로 하지 않는다는 점과 이런 모습을 보여주는 데서 발생한다. 이에 따라 상대가 남자든 여자든 상관없이 상대방 없이도 잘 지낸다는 인상을 주어야 바람직하다. 이럴 때 우정은 굳건해진다. 대부분은 때때로 업신여겨도 별다른 상처를 입지 않는다. 오히려 무시할수록 그들은 우정을 더욱 소중하게 생각한다. _p.263

노년에서야 비로소 경험과 학식이 풍부해지기 때문이다. 노년기는 여러 면에서 사물을 관찰하고 이에 대해 숙고하고 각각의 접점과 연결 고리를 찾아내 처음으로 그 맥락을 이해하는 때다. 그제야 모든 문제를 해결할 수 있다. 개별 개념을 밝힐 증거가 더 많으므로 젊은 시절에 이미 알고 있던 문제를 이제 훨씬 더 철저히 알게 된다. 젊었을 때 안다고 생각했던 것이라도 늙어서는 정말로 많이 알고 모든 면에 숙고를 거듭한 결과 일관성 있는 깨달음을 얻는다. _p.334