며칠 밤을 새워 그린 작품을 내게 보여 주며 아흔을 넘은 아버지는 이렇게 물으시고는 했다.

“니 이 그림 안 좋나?”

“글쎄요. 좀 못 봤던 풍이라.”

기존의 미술 형식에 얽매이지 않고 언제나 새로운 실험을 시도하신 아버지. 낯선 풍의 그림에 바로 답하기를 주저하다 머뭇머뭇 대답하면 아버지는 쓴웃음을 지으셨다.

“너도 아직 멀었다. 이게 얼마나 좋은 그림인데!”

며칠 뒤 살펴보면 그 그림은 지워지고 새로운 그림이 캔버스 위에 자리 잡고 있었다.

p.4 프롤로그_ 오늘도 아버지를 닮아갑니다

부산 동광동에 있는 아버지의 작업실은 보통 상상하는 화가의 작업실과는 사뭇 달랐다. 여관 2층의 방 두 칸을 빌려서 한 곳은 작품을 그리는 작업실로, 또 한 곳은 침실로 사용했다. 발 디딜 곳 없이 빼곡히 쌓인 작은 캔버스, 둘레가 옅게 바랜 빨간 석유화로와 누런 양은 냄비, 간장병과 종지, 수저 한 벌, 이불 한 채 정도가 아버지의 세간이었다.

p.20 부산가는 길, 아버지와 쌀밥 한그릇

1945년 10월, 아버지는 문화운동가 정명윤, 시인 김춘수, 시인 유치환, 시조시인 김상옥, 극작가 박재성, 작곡가 윤이상, 작곡가 정윤주 등 통영에서 활동하고 있는 문화예술계 청년들과 함께 통영문화협회를 창립하셨다. 해방 후 문화운동을 통해 일제 강점기에 잃어버린 민족의 정체성과 자존감을 회복하고 통영의 문화예술을 부흥하고자 하는 의지를 가진 이들이 의기투합한 것이다. 유치환 선생님이 회장을, 가장 어린 김춘수 선생님이 총무를 맡으셨으며 야학을 통한 한글 강습과 연극 관람회, 미술 전시회 등을 개최하며 다양한 분야에서 활동하셨다. 세월이 흘러 서울로, 부산으로 제각기 흩어졌지만, 그 몇 년은 아버지에게 무엇과도 바꿀 수 없는 뜨거운 시간이었다. 그 중에서도 유치환, 윤이상 선생님과는 같은 학교의 선생님으로 근무하시면서 더욱 친분이 깊어지셨다.

p.39 통영의 르네상스를 꿈꾸는 통영문화협회

아버지는 한국 고유의 전통 건축물에서 영감을 많이 얻으셨는데 종종 용화사를 관찰하러 가는 길에 나를 데리고 가셨다. 숲 사이로 불어오는 청량한 바람과 지저귀는 새소리, 사람들의 발길에 무뎌진 돌들, 비 온 뒤 작은 물웅덩이에 비치는 또 다른 하늘과 구름⋯⋯.

화가의 오감을 자극하던 그 풍경들, 정겨웠던 그 길이 아쉽게도 지금은 시멘트 덮인 찻길이 되어 버렸다.

p.52 용화사 산책

일흔셋의 아버지에게 첫 손자를 안겨 드렸고, 2년 터울로 둘째가 태어났다. 얼마나 좋으셨는지 아버지는 그림을 그리다 말고 물감 묻은 작업복 차림 그대로 두 손자를 번갈아 등에 업고 온 동네를 돌아다니며 손주를 자랑하셨다. 10년이 넘도록 입은 아버지의 작업복은 천의 재질을 알 수 없을 정도로 물감 범벅이라 행색이 썩 좋지 않았는데, 그 차림에 꽃과 나비를 수놓은 깨끗한 포대기로 말끔한 아이를 업고 다녔으니 수상해 보일 법도 했다. 어느 날은 먼 동네까지 산책을 나갔다가 누군가 이상한 할배가 아이를 업고 있다고 신고를 해서 출동한 경찰에게 검문을 받으신 적도 있다.

p.54 가족은 나의 힘

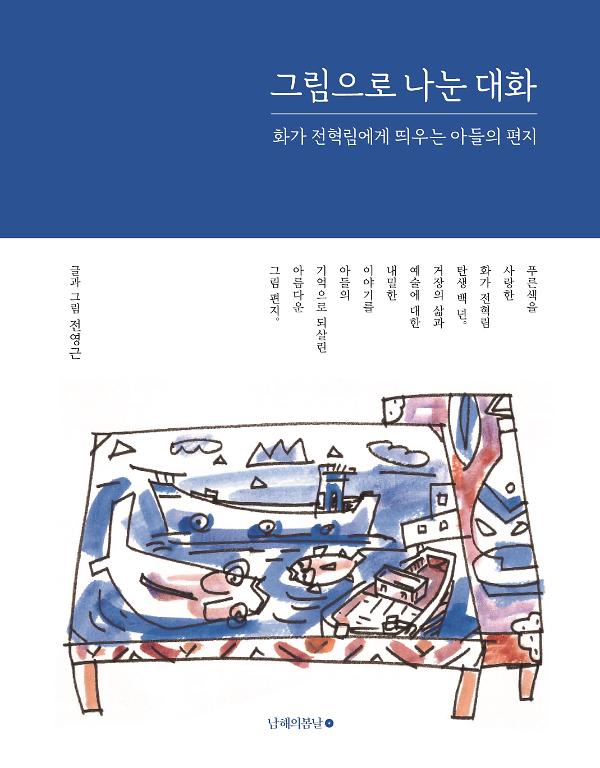

이른 아침 통영 앞바다에 나가면 물고기를 잡으러 나온 작은 돛배를 많이 볼 수 있었습니다. 이 작품은 바다 위에 얽히고설킨 돛배들, 그리고 돛과 돛 사이로 아침 해가 들어와 붉게 물든 바다를 그리고 있습니다. 아버지에게 통영 아침 바다의 활기와 생명력은 삶의 희망이었으리라 생각합니다.

p.72 화가 전영근의 미술관 그림 산책

나에게 예술가로서 성공이란 있는 것일까? 있다면 어떤 모습으로 나타나서 아내의 그간의 노고를 위로해 줄 것인가? 유명한 아버지를 뒀으니 당신은 화가로서 명성을 얻기는 힘들 것이라는 말과 눈빛을 숱하게 듣고 느껴왔기에 아예 자신감을 상실하고 있던 건 아닐까? 아니, 명성은 차치하고 나의 예술을 찾기는 했는가? 복잡한 심경이 거듭되는 사이, 결국 모든 해답은 아버지에게 가 닿았다.

p.117 에필로그_ 아버지와 아들의 동행