나는 식물 ‘발굴자’다. 적어도 18세기엔 나의 직업을 이렇게 규정했다. 이 표현에는 마음에 들지 않는 오만의 극치가 담겨 있긴 하다. 우리네 식물학자들은 기상천외한 기계나 새로운 기법을 구상하거나 하지도 않고 그저 자연이 우리 눈앞에 열을 지어 보여주는 무궁무진한 생물목록 속에서 독창적인 요소를 발견하는 것에 만족하는 사람들이기 때문이다. 그렇지만 ‘발굴자’라는 이 표현이 상상계의 힘에 도움을 구하는 것 같아서 좋기는 하다. | p.28 〈들어가며〉

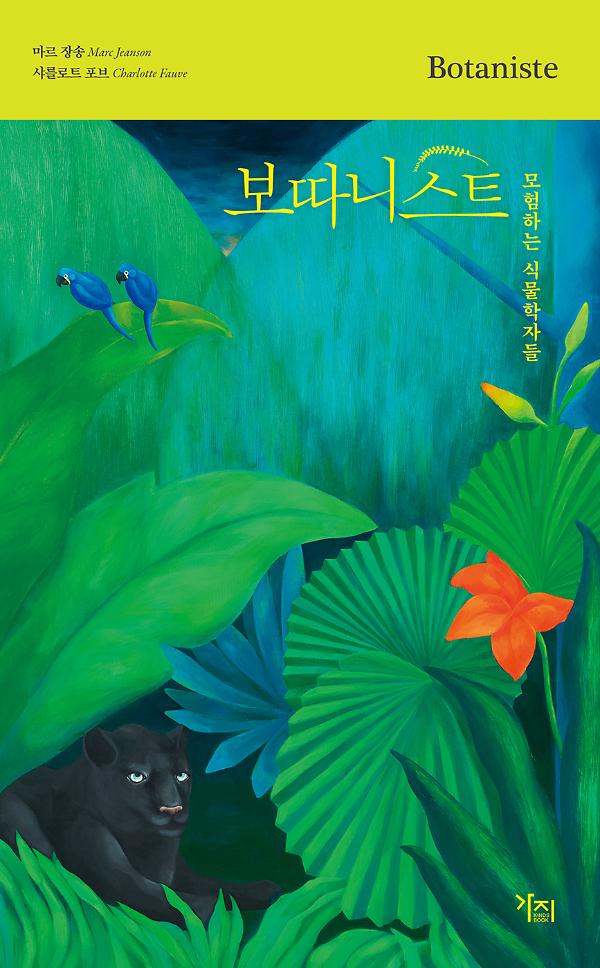

파리 사람들은 파리 식물원 뒤쪽에 한 근엄한 건물로 서 있는 이 식물표본관의 이름이나 존재를 알지 못할뿐더러, 오늘날 지구 표면에서 자라는 식물의 상당수가 이곳에 수집돼 있고 그와 관련한 광범위한 지식이 축적돼 있으며, 더 나아가 나와 동료들이 정성껏 돌보고 있는 식물표본이 800만 개나 된다는 사실을 짐작도 하지 못할 것이다. 우리 팀은 350년 이상의 모험과 지식, 그리고 권력자들의 욕망에 의해 거의 300년간 지속돼 온 광적인 수집 여정의 결과물을 상속받았다. | p.32 〈들어가며〉

천생 식물학자로 태어나는 사람은 드물다. 시간이 흐르면서 식물학자는 보이지 않는 세계를 보는 법을 터득한다. 동물은 본능적으로 아주 매혹적인 존재라 시선을 끌게 마련이지만 식물은 그렇지 않다. 움직이지 않고 조용하다. 외관상 눈에 띄는 반응이 없기 때문에 세상의 뒤쪽으로 밀려나 영원히 그 자세 그대로 있다고 여겨지기 일쑤다. | p.47 〈보이지 않는 세상을 보는 법〉

수집품 전체를 통해 아당송은 자신이 알아낸 모든 것을 세상에 남기려 시도했다. 표본의 풍부한 양, 분류에 대한 열정, 매 표본마다 원 식물에 대해 어떤 것도 망각하지 않겠다는 듯 죽을힘을 다해 써놓은 한없이 긴 설명들을 보면 알 수 있다. 심지어 아당송은 빌레트 지역에서 채집한 양파 줄기 옆에 달걀껍질 부스러기를 붙여 놓기도 했는데, 부활절에 기독교인들이 달걀을 물들일 때 이 양파껍질을 천연염색제로 사용했다는 사실을 알리기 위해서다. | p.59 〈온화한 미치광이들의 세계로 들어서다〉

불행하게도 후세대는 남성들의 활약상만 기록으로 간직했다. 언젠가 로르와 대화를 나누던 상대가 그녀가 일을 잘한다면서 한결같은 삶을 산 잔 바레(Jeanne Barret)를 상기시켰을 때 로르는 더부룩한 머리를 흔들어댔다. 식물학 분야의 유일한 여성 모험가로 알려진 바레는 코메르송을 따라 가기 위해 머리카락을 자르고 남장을 한 뒤 띠 모양 천을 가슴에 둘러야 했다. 당시에 여성은 매춘부거나 배우자 또는 식물을 쫓아다니는 남성을 쫓아다니는 ‘여자들’ 중 한 명이 아니라면 배를 탈 수 없었기 때문이다. | p.115 〈말린 식물이 갖는 역사적 위력〉

투른포르의 표본에 대해 말하자면, 날카로운 바늘로 고정시킨 섬세함의 기적이라 표현할 수 있는데 거의 복식 디자이너에 가까운 수준이었다. … 17세기엔 표본을 일컬어 ‘마른 정원’이라고 유행어처럼 부르기도 했지만 투른포르는 그의 작품성을 인정받기에 더 적합한 단어라고 생각해 ‘표본’이라는 말을 더 좋아했다. | p.131 〈말린 식물이 갖는 역사적 위력〉

정원사는 식물을 보살피고 식물의 삶을 유지시키는 반면, 식물학자는 식물을 자르고 식물의 죽음을 관찰해 생물계 속에 제대로 자리 잡게 만드는 사람이다. 이 두 가지 방식의 지식은 서로 긴밀하면서도 대조적이다. 물론 이런 구별에 구애받지 않고 식물을 대하는 사람도 있겠지만, 나의 동료 대부분이 그렇듯 린네나 투른포르는 분명 힘들여 제라늄을 키우는 사람은 아니었을 것이다. | p.140 〈식물학자는 정원사가 아니다〉

식물은 불안에 사로잡힌 사람들에겐 동반자와 같다. 초목이 없는 방이나 플라스틱 무화과나무로 장식된 호텔 방에 들어가면 나는 숨이 막히는 것 같았다. 파트리크 블랑은 이걸 ‘타잔 콤플렉스’라고 불렀는데, 자연과의 항구적인 접촉 욕구를 의미한다. 그래서 부득이 나는 식물이 피어나게 하는 법을 배웠다. 그럭저럭 해내기는 했는데 내가 식물의 이런 저런 계보를 언급할 수 있다는 사실로부터 도움 받은 것은 전혀 없다. | p.175 〈나의 카리오테아이, 종려나무 이야기〉

나는 온갖 국면들로 인해 카프카 소설풍이 되어 버렸던 나의 미국 도착일의 해프닝을 잊지 못한다. 그땐 어떤 생활용품보다도 내 일상에서 상징이 돼 버린 식물들을 가지고 가는 것이 긴급하게 여겨졌다. 천남성과 식물, 야생 바나나나무, 종려나무는 특히 그랬다. 그래서 순진하게도 나는 식물학자가 자신의 집안 생태계를 운반하는 것보다 더 정상적인 일은 없다고 공무원들이 이해해 줄 것이라 믿고는 세관에 이 모두를 신고해 버렸다. 어처구니없는 실수였다. | p.181 〈나의 카리오테아이, 종려나무 이야기〉

오늘날 무언가를 찾아내는 작업은 박진감 넘치는 탐사 현장에서만 가능한 것이 아니다. 상상력을 충분히 발휘해 탐구하다 보면, 우연한 만남은 어느 탐사 현장의 어두운 나무 밑에서가 아니라 연구실에서 수집품들을 꼼꼼히 재검토하는 과정에서 더 빈번히 이루어진다. 끈질긴 관찰과 분자 분석을 통해, 그리고 뜻하지도 않은 상황에서, 어떤 오류로 혼동돼 있던 두 식물이 제자리를 찾아가곤 한다. 내가 재명명한 ‘카리오타 하스타타’가 사촌 종려나무와 오랫동안 혼동돼 다른 이름표를 달고 살아 왔던 것처럼 말이다. 또한 종종 무명의 표본이 10년, 100년의 끈질긴 기다림 끝에 이름을 얻기도 한다. | p.185 〈나의 카리오테아이, 종려나무 이야기〉

오래전 식물 발굴자들은 그야말로 모험을 떠난 것이다. 그들은 바지가 해지도록 미끄러운 비탈길을 돌아다녔고, 폭우를 맞으며 해먹에서 잠을 잤고, 희미한 촛불 옆에서 식사로 마른 크래커를 삼켰다. 그러다가 이미 오래 전부터 다른 우스꽝스러운 사람들이 그들의 역할을 대체했는데, 바로 다이어리에 짜인 스케줄을 따라 두 대의 비행기 사이를 험상궂게 뛰어다니는 ‘과학자’라는 사람들이다. | p.209 〈아시아로 간 식물학자〉

식물을 묘사하는 작업은 강한 집중력을 필요로 한다. 종이 위에 올려 압착하는 순간, 식물은 본연의 모습을 영원히 상실하기 때문이다. 물론 사진이 남지만 어떤 이미지도 글로 적은 세세한 기록을 대체할 수는 없다. 식물학자의 글쓰기는 식물의 비밀 속으로 들어가는 일이다. 말하자면 줄기에서 나오는 유액과 암술에서 방울방울 흘러내리는 꽃꿀에 대해 기록하는 일, 꽃부리에서 넘쳐 나오는 향기를 명확하게 표현하는 일, 가지 밑에 맴도는 그림자에 대해 말하는 일, 그리고 연필을 내려놓고 눈을 감고서 그저 식물 본연의 모습이 온전히 다 기록되었기를 소망하는 일이다. | p.222 〈아시아로 간 식물학자〉

250년 전엔 레위니옹 섬에 어떤 식물이 존재했고 어디에 어떻게 분포돼 있었을까? 코메르송의 표본은 이 섬의 식물학적 원형에 대한 유일무이한 견해를 제공한다. 현재 이표본들은 우리가 머릿속으로 당시의 울창했던 섬의 모습을 되새길 수 있는 유일한 현존 출처다. 현대 연구진의 조사에 따르면 인간과 자연의 싸움은 코메르송 시절에도 이미 상당히 진행되고 있었다. 아마도 코메르송은 식민지 개척자들이 숲이 우거진 섬 가장자리를 질서정연하게 개간하는 것을 바라보면서 마음이 격해지고 불안감을 느꼈을 것이다. | p.242 〈죽은 식물들의 능이 그려낼 미래 지도〉

마다가스카르의 어느 계곡 밑바닥은 접근한 모든 것들—신발, 양말, 발, 정강이, 다리를 삼켜 버렸고, 그렇게 우리를 끌어당겨 탈진시키고 난 다음에야 놔주었다. 우리는 맨발로 늪지대를 걸었는데, 장딴지에 거머리들이 달라붙고 뭔가를 빨아들이는 듯한 불안한 소리를 들으며 계속 나아갔다. 만일의 사태에 대비해 마련한 말을 타고서 우리를 뒤따르던, 키가 작고 뚱뚱한 이번 탐험의 연출자는 그의 탐험용 트렁크가 진흙 구덩이 속에 처박힌 이후론 입도 뻥끗하지 않았다. | p.260 〈열대 탐험가들의 흔한 신세〉

상파울루에서 숲은 이제 너무도 그리운 대상이 되었다. 숲은 어디에도 없다. 유칼립투스 재배지나 하나의 특정 종만을 줄지어 심어 놓은 곳은 숲이라 말할 수 없다. 그저 창백한 채로 침묵하고 있는 숲의 유령, 허깨비 생태계다. 그것은 그냥 녹색 지옥일 뿐이다. | p.274 〈열대 탐험가들의 흔한 신세〉

그 시대의 이국적인 장소들엔 꽃을 먹는 부족, 사람을 잡아먹는 꽃들이 살았다. 네덜란드 상인들은 탐험가들을 죽여 매달았고, 노아사라우 원주민들은 탐험가들의 손바닥과 뺨을 뜯어먹었다. 선대 탐험가들이 용감히 맞섰던 온갖 위험과 두려움을 알면, 이들이 발견한 새로운 식물의 작은 조각들을 지금 우리 손에 쥐고 있다는 것이 거의 기적에 가까운 일임을 고백할 수 있다. 탐험가들은 여행 짐을 챙기면서 지구상에서 다시 볼 수 없게 된 도도새나 크리 제비꽃처럼 자신들도 절멸할지 모른다는 느낌을 간직하고 출발했다. | p.298 〈메멘토 모리〉