머리말, 분단체제와 미국식 양당체제를 뛰어넘을 힘을 어디서 찾을까

- 미국의 단일패권이 해체되는 전환기, 90년대 운동 경험은 역사적 자산

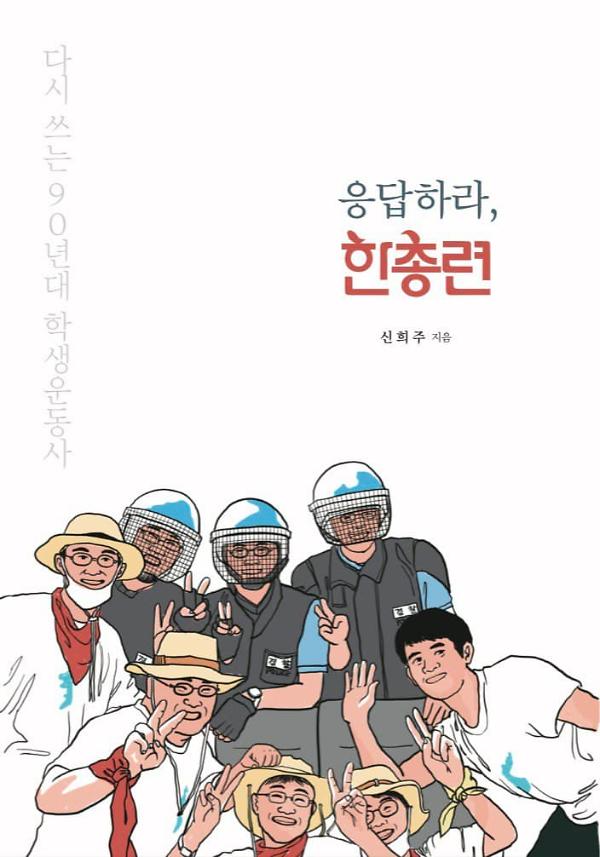

제1부, 불패의 애국대오 한총련을 소환한다.

1장. 90년대 학생운동은 왜 묻혀졌나? - 의도적인 외면과 강요된 침묵

2장. 주사파? 친북? 종북? 그래서 어쩌라고…

3장. 반수구세력 콘크리트, 70년대생

4장. 한총련 명예회복, 어떻게 할 것인가.

제2부, 90년대 한총련 운동의 특징

1장. 선도투쟁에서 대중운동으로, 이론에서 실천중심으로

2장. 기본 사상- 분단체제 및 미국 패권에 저항

3장. 조직-치밀하게 짜여진 대중조직과 전투력

4장. 강력한 학생권력-학원자주와 민족대학

5장. 저항의 공동체, 민족문화와 민중문화

6장. 민중운동과 강력하게 연대

제3부. 1991년~1997년 학생운동 흐름 및 주요 사건

1장. 90년대 시대 배경 및 학생운동 주요 흐름

2장. 1991년 오월투쟁, 90년대 학생운동의 동력

3장. 1992년, 학생운동의 정점 - 전총련, 범청학련, 대선투쟁

4장. 1993년, 흐트러진 전선 복구, 문민의 가면을 벗기다

5장. 1994년, 전쟁위기, 정상회담 합의, 조문파동, 제네바 합의

6장. 통일운동의 분열, 618 홍익대 투쟁, 전남대 총학선거

7장. 1995년, 학생운동의 중흥기, 전-노 학살자 처벌, 민족사의 대전환기

8장. 95년 가을, ‘사람사랑 학생회’의 등장, 사상-조직운동의 위기

9장. 1996년 노수석과 벗들의 죽음, DMZ 불인정 선언, 또다시 공안정국

10장. 96년 연세대항쟁, 북미평화협정을 20년 앞서 외치다

11장. 97년 오직 한총련만 싸웠다. 그리고, 산산히 부서졌다

제4부 90년대를 관통한 두가지 문제의식과 실천

‘북미 핵대결’과 ‘민족민주운동의 제도권 진출’ 관련 논의와 실천

제5부. 90년대 학생운동, 무엇을 남겼나? 성과와 한계

자주통일운동과 혁명적 학생자치 경험, 반북혐오정서에 발목 잡혀...

마치며, 강경대 박승희가 떠난지 30년, 무엇을 할까

한총련 세대의 경험은 ‘아픔’이 아닌 ‘자산’ , 자주의 정치세력을 만들자