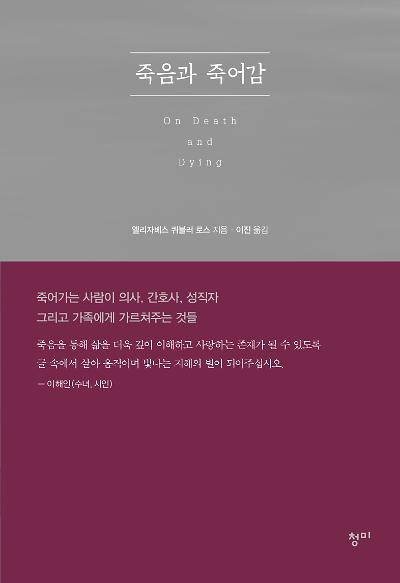

969년『죽음과 죽어감』이 출간된 지 50년이 지난 지금,

한국은 '연명의료결정법'의 시행으로 존엄한 죽음을 생각해보기 시작했다.

『죽음과 죽어감』이 출간된 당시, 대공황과 세계대전, 한국전쟁을 겪고 난 미국은 비관을 덮을 정도의 낙관적인 태도가 팽배했으며, 사망자수를 급격히 줄인 항생제의 개발 등 엄청난 의학, 과학의 발전은 죽음도 정복할 수 있을 것 같았다. 하지만 과학이 진보할수록, 의료계는 생명을 연장하는 기술은 배웠지만 삶의 정의에 대한 토론이나 훈련은 해본 적이 없었고, 여전히 많은 사람은 진정한 삶의 연장선에서의 인간적인 죽음을 맞이하지 못했다.

『죽음과 죽어감』은 사회적인 반향을 이끌어냈다. 『죽음과 죽어감』은 의식 변화의 불을 지폈고, 불과 몇 년 만에 임상 실무를 완전히 변화시켰다. 죽어가는 환자는 더 이상 숨겨지지 않았고, 중증 환자에 대한 간호와 말기 환자에 대한 양적, 질적 연구의 유효성은 심리학, 정신의학, 노인병학, 임상적인 윤리와 인류학에 대한 발전을 가속화하는데 기여했다.

『죽음과 죽어감』이 미친 문화적인 영향은 너무나 근원적인 것으로 미국인들은 비로소 질병과 죽어감을 이해하게 되었다. 2018년 '연명의료결정법'을 시행하는 한국에서 엘리자베스 퀴블러 로스의 불후의 명저 『죽음과 죽어감』을 통해 우리의 삶에서 죽음과 죽어감이 본연의 자리를 찾을 수 있도록 하는 문화운동에 불이 지펴지길 바란다.

죽음을 무대 위에 세워 인간의 삶의 유한성을 일깨워주고,

개별 인간의 고유함을 잃지 않게 함으로써 인생의 서사시를 완성할 수 있는 토대를 갖추었다.

삶의 소멸성을 대표하는 죽음은 인간이 가진 가장 큰 두려움이지만, 엘리자베스 퀴블러 로스는 몸소 죽어가는 환자들을 직접 만나 생의 마지막 시간에 갖게 되는 문제를 탐색하는 시대의 용기를 보여 주었다. 프로이트나 융의 공식으로 환자들을 설명하지 않았다. 병에 대해 속삭이던 시대에 환자를 강단 위로 데리고 나와 의사와 학생들에게 스승이 되게 하여, 아픈 환자와 아직은 건강한 사람간의 정신 역동을 만들어냈다. 환자들이 살기 위해 어떻게 투쟁하고, 치유가 불가능한 병을 어떻게 받아들이는지에 대해 감정의 상태와 적응 기제들을 직접 의료진과 의학도, 성직자들 앞에서 눈으로, 그리고 귀를 통해 보여주었다.

죽음의 5단계, 〔부정과 고립-분노-협상-우울-수용〕는 이런 과정을 통해 최초로 정립되었고, 인간에 대한 연구에도 지대한 영향을 끼쳤다. 대중들이 죽음을 삶의 일부로 받아들여 삶을 더욱 깊이 이해하고 일상의 삶을 더욱 충실하게 살아가도록 엘리자베스 퀴블러 로스는 인류에 이야기했다.

우리는 개별적 존재로서의 인간으로 돌아가 처음부터 비극적이지만 피할 수 없는 죽음이라는 사건을 좀 더 이성적이고 두려움 없이 이해하고 직시하는 법을 배워야 한다. 좀 더 많은 사람들이 죽음과 죽어감을 우리 삶의 고유한 일부로 여기고 이야기할 수 있어야 한다. 그녀가 인용한 타고르의 「길 잃은 새들」의 “탄생이 삶의 일부이듯 죽음도 삶의 일부 / 드는 발도 걸음이고 딛는 발도 걸음”이라는 시처럼.