사실 우리는 암을 단순한 질병으로 바라보지 않는다. 암은 ‘죽음’을 연상시킨다. 동시에 암은 ‘나쁜 것’을 대표한다. 각종 언론에서는 범죄, 빈곤, 약물 등 사회에 악영향을 미치

는 것들을 ‘암적 존재’라고 표현한다. 암과 관련된 용어들은 ‘전쟁’에서 쓰는 단어와 유사하다. ‘암을 이겨낸 사람들’이라는 표현처럼 암은 싸워서 이겨야 할 ‘적’이고, 암 치료

의 대표적인 방법들인 ‘방사선 치료’, ‘화학요법’ 등의 용어도 전쟁에서 자주 듣는 용어들이다. -22쪽

하지만, 암 환자라는 사실이 알려졌을 때 어떤 일이 벌어질지 두렵기도 했다. 지금까지 살아오면서 경험하고 보아온 한국 사회는 ‘약함’ 혹은 ‘다름’을 드러내면 쉽게 편견과 차별에 노출되는 사회였다. 남들과 조금 다른 생김새라고, ‘정상 가족’과 다른 형태의 가족이라고, 성적 지향이나 성 정체감이 다수와 다르다고, 심지어 여성, 노인, 어린이라는 이유로 편견과 차별을 경험하는 이가 너무나 많았다. 그래서 한국의 많은 이는 자신의 정체감을 드러내지 못한 채 ‘커버링’하며 살아간다. -40쪽

내가 개인적으로 알고 지내는 한 치과 의사는 사석에서 이런 말을 했다. 병원에 진상 환자들이 오는데, 그럴 때 병원 직원들과 “구강암 걸릴 놈!”이라고 한바탕 욕을 하고 나면 속이 편해진다고. 자신의 직업적 스트레스를 털어놓으면서 치과 의사로서의 정체감을 한껏 강조하는 말이었지만, ‘암’을 마치 ‘나쁜 사람’이 걸리는 병처럼 묘사하고 있었다. 웃으라고 한 말인 줄 알면서도 나는 불쾌한 표정을 감추지 못했다. -50~51쪽

주변에서만이 아니다. 유튜브 등 각종 온라인 매체에서 암에 대한 정보를 검색하다 보면 ‘암 안 걸리는 생활 수칙’, ‘이렇게 하면 암 걸린다’ 같은 제목을 단 영상들이 등장한다. 이는 모두 질병을 개인화하고 있다. 즉, 생활 습관이나 식습관 등 자기 관리 소홀이 병의 원인이라고 이야기하고 있는 것이다. 이런 표현들은 진실도 아닐뿐더러 가뜩이나 아픈 사람들에게 자책감과 수치심을 느끼게 할 뿐이다. -52쪽

우리 사회는 질병을 죄악시하는 경향이 짙다. 마치 건강은 ‘선’이고 질병은 ‘악’으로 바라보고 있는 듯하다. 하지만 질병은 삶 속에 늘 있고, 나이가 드는 것만으로도 우리는 아픈 상태가 된다. 질병은 ‘악’이 아니라 인간 삶의 조건인 셈이다. 이를 간과하고 ‘건강’만을 강조하는 것은, 질병과 노화, 죽음에 대한 불안한 심리가 작동하고 있는 것이라 볼 수밖에 없다. -54~55쪽

그런데 정말로 돌봄이 여성의 일일까. 가부장제의 관점에서 벗어나 세상을 바라보는 페미니스트들은 일찍이 영유아부터 노인에 이르기까지 누군가에게 의존하지 않고 살아갈 수 없음을 강조해왔다. 사람은 서로 의존하며 관계 속에 살아간다. 매일 식사 준비를 하고, 청소를 하고, 빨래를 하는 돌봄 행위 없이는 우리는 삶을 영위할 수 없다. 돌봄 없이는 자본주의 사회에서 그토록 선망하는 돈을 얻기 위한 노동을 제대로 할 수 없고, 심지어 생존도 불가능하다. 스스로와 타인을 돌볼 줄 알아야만 인간은 생존하고 관계 맺으며 살아갈 수 있다. 돌봄은 여성의 몫이 아니라 인간이라면 모두가 지켜야 할 덕목인 것이다. -65~66쪽

부디 이런 세상이 왔으면 좋겠다. 그래서 아픈 엄마들이 입원 기간이 짧은 병원을 찾지 않아도 되기를, 아픈 이들 누구나 미안해하지 않고 돌봄받을 수 있기를, 누군가를 돌보는 일이 성별에 상관없이 자연스럽고 당연한 것이 되기를 간절히 바란다. -69쪽

이렇게 자신을 갈아 넣는 돌봄은 돌봄 제공자와 돌봄 대상자 모두에게 위험하다. 돌봄 제공자가 ‘돌보는 일’에만 매몰되어 자신의 삶이 사라졌다고 느끼고 이런 상태를 견딜 수 없게 되면 ‘간병 살인’과 같은 비극적인 일이 벌어지기도 한다. 또한, 돌봄 관계에서는 종종 지나친 의존으로 돌봄 제공자와 돌봄 대상자 모두가 자기 자신을 잃어버리는 ‘공의존’ 상황이 벌어지곤 한다. -95쪽

하지만, 나는 이제 안다. 이렇게 내가 내 몸을 잘 대해주는 것이 반드시 ‘건강한 삶’을 가져오지는 않는다는 것을 말이다. 이런 노력에도 불구하고 나는 여전히 늙고 죽을 수밖에 없는 ‘나약한 존재’이고, 질병은 또 언제든 아무 이유 없이 찾아올 수 있다. 그래서 내 몸을 돌보는 것이 질병이 오는 걸 막고, 노화를 늦추는 결과로 이어지지 않을 수

있다는 걸 늘 기억하려 했다. 내가 내게 해주는 것들은 질병과 노화를 ‘통제’하려는 것이 아니라 그저 나를 ‘다정하게’ 대하고 이를 통해 보다 나은 일상을 살기 위한 것임을 마음에 새겼다. -108~109쪽

한편으론, ‘생존자’라는 말이 나의 암 경험을 왜곡하고 있다는 생각도 들었다. 치료 과정 중 내게 중요했던 건 단순히 ‘살아남는 것’이 아니었다. 암 경험을 나의 정체감에 통합해 한 사람으로서 고유한 일상을 지켜가는 것이 더 중요했다. 그런데 ‘생존자’라는 말은 암에 걸린 사람은 살아남는 게 중요하지, 다른 것들은 중요하지 않다는 인상을 준다. 오직 생존에만 최선을 다해야만 할 것 같았다. -135쪽

이렇게 몸을 ‘억압’하는 사회에서 몸은 마음이 하는 공부나 일의 성과를 내기 위한 ‘도구’로 대해진다. 몸이 쉬고 싶다고 하면 카페인을 들이붓고, 스트레스를 받는다며 알코올을 섭취해 몸을 탈진시킨다. 혹은 타인에게 좋은 평가를 받는 외모를 갖추기 위해 먹고 싶은 걸 참고 다이어트를 하며, 억지로 운동을 해 몸을 만든다. 얼핏 몸을 관리하는 것 같지만, 이는 몸을 존중하기보다는 일종의 자기혐오가 깔린 행위들이다.

하지만, 방사선 치료 부작용 덕에 필라테스를 하면서 내 몸을 유심히 관찰하고 느껴보니 몸이 참 대단하다는 생각이 들었다. 서로 연결되어 있는 근육의 움직임이 신비로웠다. 비로소 내 몸의 존재를 느낄 수 있었다. -157쪽

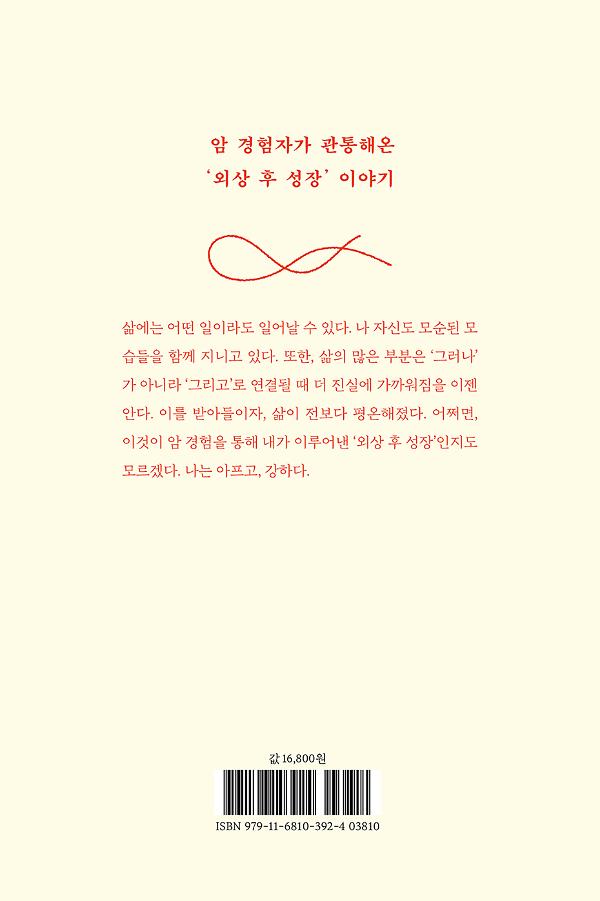

삶에는 어떤 일이라도 일어날 수 있다. 나 자신도 모순된 모습들을 함께 지니고 있다. 또한, 삶의 많은 부분은 ‘그러나’가 아니라 ‘그리고’로 연결될 때 더 진실에 가까워짐을 이젠 안다. 이를 받아들이자, 삶이 전보다 평온해졌다. 어쩌면, 이게 암 경험을 통해 내가 이뤄낸 ‘외상 후 성장’인지도 모르겠다. 나는 아프고, 강하다. 삶은 거세고, 고요하다. -181~182쪽